Actualités des collections patrimoniales

Une nouvelle exposition virtuelle sur NuBIS !

Fonds patrimoniaux 04/02/2025 EN SAVOIR +

Ouverture retardée de la salle de Réserve 25/03/2025

Fonds patrimoniaux 19/12/2024 EN SAVOIR +De riches collections patrimoniales

Les collections patrimoniales de la BIS (site Sorbonne) comprennent :

- 4 103 cotes de manuscrits ou documents d’archives (=71 818 documents) ;

- 7 000 estampes et photographies ;

- 1 850 cartes anciennes reliées en recueils ;

- 365 plaques de verre photographiques ;

- plus de 500 affiches ;

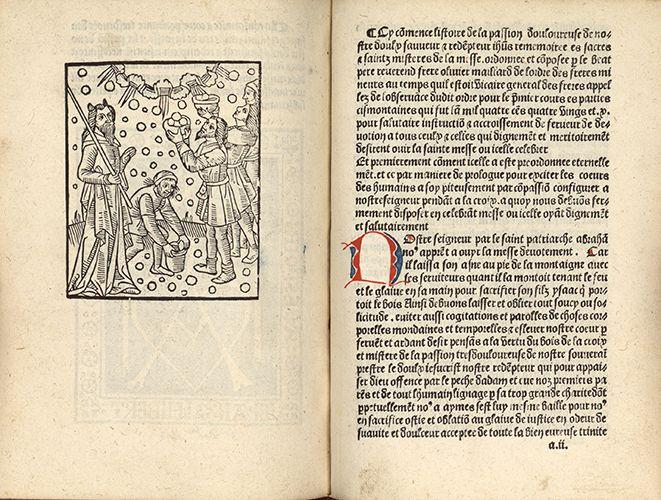

- les livres imprimés avant 1801, dont 568 incunables (environ 100 000 volumes) ;

- un choix de livres rares ou précieux des XIXe et XXe siècles.

Incunable, Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, VC 194 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Elles se composent de trois ensembles :

- le fonds de la Sorbonne, hérité de la Bibliothèque de l’université de Paris ouverte en 1770 (et non de la bibliothèque de l’ancien collège de Sorbonne, dispersée sous la Révolution) et constamment augmenté depuis ;

- le fonds Victor-Cousin, contenant la bibliothèque et les papiers légués à l’université de Paris en 1863 par le philosophe Victor Cousin (1792-1867), augmenté jusqu’en 1978 ;

- le fonds Richelieu, légué à l’université de Paris en 1933 par le dernier duc de Richelieu.

Ces collections sont consultables dans la salle de Réserve. Elles s’enrichissent régulièrement grâce à des dons et à des acquisitions.

La BIS dispose d’un atelier de restauration et d’un atelier de numérisation, qui contribuent à la conservation et à la valorisation de ces collections.

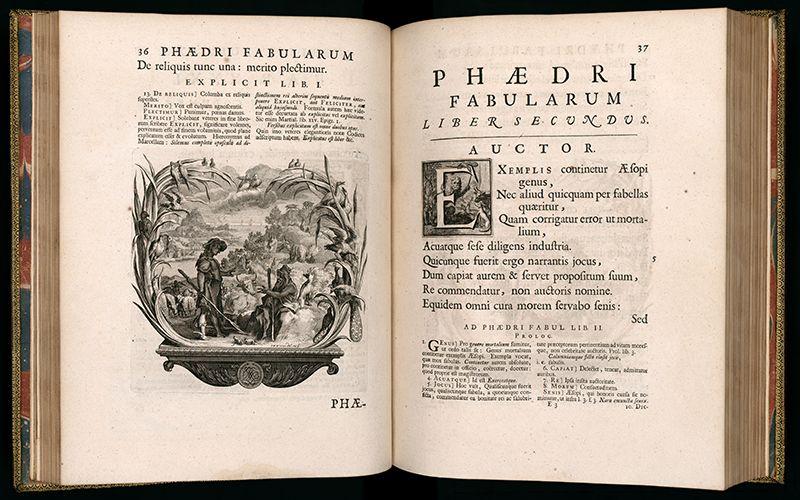

Les Fables de Phèdre, XVIIIe siècle, BIS, VCM 4=8678 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Pour en savoir plus

Manuscrits et archives

Manuscrits du fonds Sorbonne

Manuscrits médiévaux

Le document le plus ancien conservé par la bibliothèque de la Sorbonne est un fragment d’évangéliaire du Xe siècle (MS 1558).

Les manuscrits médiévaux de la BIS proviennent presque tous du collège Louis-le-Grand refondé en 1762, après l’expulsion des Jésuites, ou des petits collèges qui y furent transférés en 1764.

Ils contiennent les grands textes de l’enseignement universitaire médiéval :

- écriture sainte et ses commentaires ;

- Aristote et ses exégètes ;

- Speculum de Vincent de Beauvais ;

- médecine antique, paléoarabe et arabe, avec les œuvres de Galien, Rhazès, Avicenne ou Averroès.

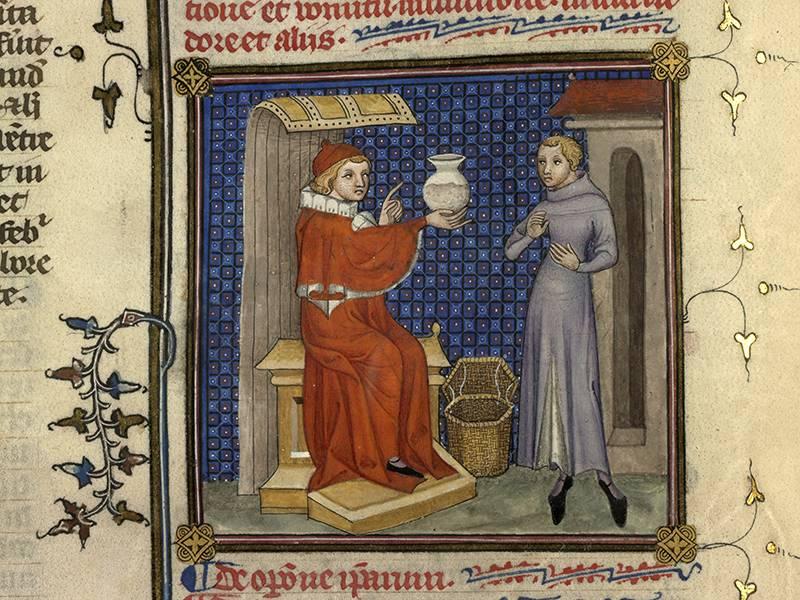

Si les manuscrits d’étude, copiés pour la communauté universitaire, sont pour la plupart peu enluminés, certaines pièces échappent à cette règle d’austérité. Ainsi, le Continens de Rhazès (MS 126), copié en 1379 pour Guibert de Celsoi, médecin de Charles V, avant d’être donné à la bibliothèque du collège de Maître-Gervais.

El Hawi, sive Continens Rhazis, libri XXV, XIVe siècle, BIS MS126 (détail) Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Manuscrits et archives de l’époque moderne

Les manuscrits de l’époque moderne proviennent pour la plupart de la donation Montempuys de 1762. On y trouve ses cours de philosophie, de nombreux recueils de textes relatifs à l’histoire de l’université de Paris et au jansénisme, ainsi que divers ouvrages de théologie et d’histoire ecclésiastique.

Les saisies révolutionnaires ont renforcé cette dominante théologique par l’apport de nombreux manuscrits enlevés aux établissements religieux tout en y introduisant une certaine variété tirée des bibliothèques d’émigrés : nombreux ouvrages sur l’art militaire ; élévations et plans aquarellés du palais et des jardins royaux de Dijon, dont plusieurs de la main de Mansart ou Le Nôtre, confisqués aux Condé (MS 1501) ; copies clandestines de textes athées du XVIIIe siècle, confisquées aux Caylus (MS 760-763).

Mémoires originaux et correspondance politique de Philippe Duplessis-Mornay. Tome XII. 1614. BIS, MS 372 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Manuscrits et archives des XIXe et XXe siècles

Les manuscrits des XIXe et XXe siècles du fonds Sorbonne se composent essentiellement de papiers et de correspondance d’universitaires, même si les archives de la Société philomatique y constituent un ensemble remarquable. On peut citer parmi d’autres :

- des cours ou papiers du philosophe Théodore Jouffroy, du chimiste Louis-Jacques Thénard, du mathématicien Gaston Darboux, de l’historien Alfred Rambaud ;

- des notes prises par Louis Halphen au cours de Lucien Lévy-Bruhl ;

- la correspondance d’Eugène Manuel, inspecteur général de l’Instruction publique ;

- les archives de la revue Le Moyen Âge ;

- les papiers des philosophes Maurice Pradines, André Lalande et Léon Chestov, et des historiens Auguste Bouché-Leclerc et Michel Vovelle.

Manuscrits et archives du fonds Victor-Cousin

La BIS conserve les manuscrits du fonds rassemblé par Victor Cousin, philosophe et ministre de l’Instruction publique à la fin du XIXe siècle. Ce fonds légué à la BIS comprend notamment :

- la correspondance reçue par le philosophe et celle de la marquise Marie Arconati-Visconti ;

- les papiers des philosophes Maine de Biran et Victor Egger, ceux de Xavier Léon, fondateur de la Revue de métaphysique et de morale ;

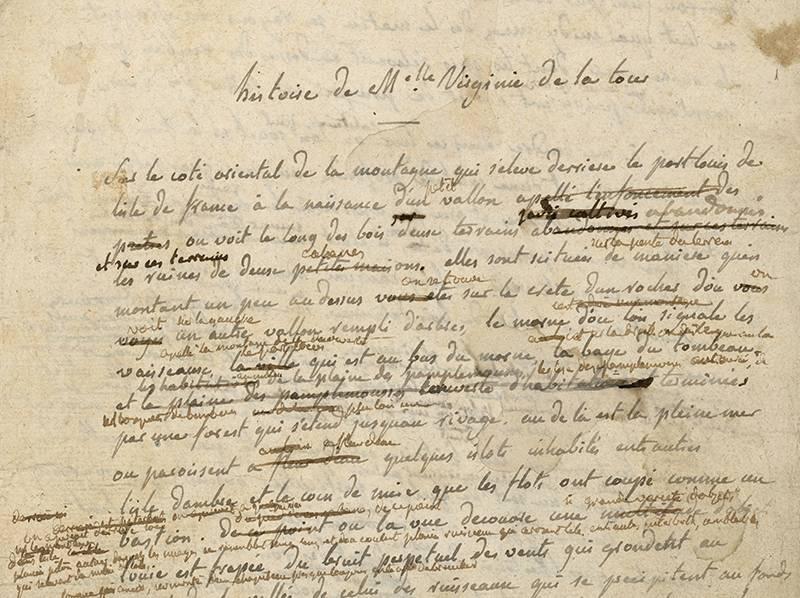

- le manuscrit du Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre (MSVC 8) ;

- une collection d’autographes de personnalités célèbres révélatrice de ses centres d’intérêt (MSVC 1 à 5) : lettres des principaux acteurs du jansénisme et de la Fronde, lettres de Descartes, Gassendi, Mme de Sévigné, Leibnitz, Spinoza, Malebranche, Condillac ou Diderot.

En plus de la collection qu’il avait rassemblée, le fonds contient les archives de Victor Cousin, dont la riche correspondance qui lui était adressée. La bibliothèque Cousin ayant continué son activité propre jusqu’en 1978, d’autres archives de philosophes et psychologues s’y sont agrégées, comme celles de Jules Barthélémy Saint-Hilaire, Xavier Léon, Paul Janet, Henri Delacroix.

Bernardin de Saint-Pierre, manuscrit autographe de Paul et Virginie, XVIIIe siècle, BIS MSVC 8 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Archives du fonds Richelieu

La donation Richelieu a été affectée à la bibliothèque Victor Cousin en 1934. Elle comprend :

- des lettres et papiers du cardinal (1585-1642) ;

- des papiers du maréchal (1696-1788), contenant le journal de ses campagnes et sa correspondance ;

- des papiers du duc (1766-1822), ministre de Louis XVIII ;

- et tout le chartrier correspondant aux différents biens et propriétés de la famille.

Livres imprimés anciens

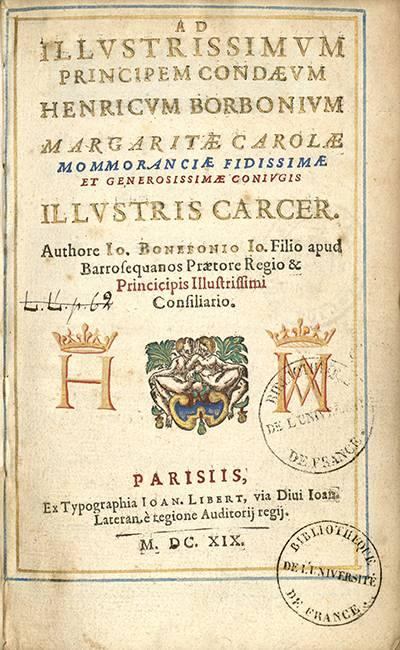

La collection d’imprimés antérieurs à 1801 comprend, en dehors des 568 incunables, des titres publiés en France et dans les principaux pays européens du XVIe au XVIIIe siècle, dont une notable partie en latin du fait de l’orientation universitaire du fonds. À côté d’un bon nombre d’éditions rares et de reliures précieuses, l’Europe savante de l’époque moderne est représentée dans tous les champs du savoir, dans ses grands textes comme dans les publications d’auteurs secondaires.

Une marque d’imprimeur, XVIe siècle, BIS RXVIB 4= 16 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Livres imprimés anciens du fonds Sorbonne

Principalement constituée d’ouvrages publiés aux XVIIe et XVIIIe siècles, la collection d’imprimés anciens revêt un caractère universitaire très prononcé : son noyau d’origine provient d’établissements d’enseignement. Les dons qui sont venus l’enrichir émanent pour la plupart d’anciens professeurs, public érudit en fonction duquel ont été effectuées les acquisitions de l’établissement. La qualité des textes, la notion d’édition de référence, la volonté de couvrir des champs documentaires privilégiés, plus largement le principe d’utilité, l’ont emporté sur les considérations bibliophiliques. L’apport des saisies révolutionnaires, certains dons sortant de l’ordinaire, l’attention prêtée aujourd’hui à des particularités d’exemplaire jadis négligées ont toutefois fait pénétrer la « bibliophilie » dans une bibliothèque a priori peu sensible à ce critère.

Parmi les pièces les plus rares, on peut citer :

- les éditions originales du Traité de l’amour de Dieu de saint François de Sales (Lyon, Pierre Rigaud, 1616) et des Contes de Perrault (Paris, Claude Barbin, 1697) ;

- l’édition clandestine des Colloques d’Erasme (Louvain, Germanus Fiscus, 1532) ;

- un exemplaire de l’édition originale du Discours de la méthode (Leyde, Johannes Maire , 1637) présentant des annotations de la main du Père Marin Mersenne ;

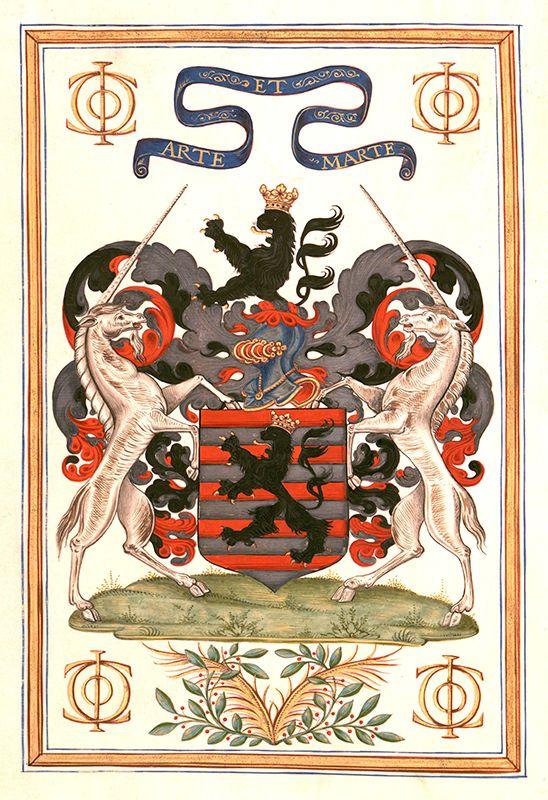

- le manuel de grammaire latine dit « petit Béhourt » (Rouen, Guillaume de La Haye, 1620) ayant appartenu au Grand Condé.

Jean Bonnefons, Ad illustrissimum principem condaeum Henricum Borbonium […], 1619, BIS RR 6= 3 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Les livres imprimés anciens du fonds Victor-Cousin

Afin d’enrichir sa bibliothèque, le philosophe Victor Cousin (1792-1867) a acheté ou fait acheter des ouvrages dans toutes les grandes ventes de son époque, en France ou à l’étranger.

Dans ses deux domaines de prédilection, la philosophie et la littérature de l’Antiquité classique au XVIIIe siècle, il a sélectionné les éditions rares et recherchées, les exemplaires tirés sur des papiers de qualité, aux reliures remarquables ou comportant des marques de provenance illustres, tout en portant une attention, nouvelle pour l’époque, aux éditions originales jusqu’alors dédaignées par les collectionneurs.

Recherchant et respectant les reliures anciennes quand elles étaient précieuses, il a, en outre, fait relier de neuf des pièces de conditions plus modestes par les plus grands relieurs de son époque, faisant notamment travailler Jean-Edouard Niedrée, Hippolyte Duru ou encore l’atelier Trautz-Bauzonnet.

Le fonds compte, par exemple :

- la première édition de chacune des pièces de Corneille ;

- la quatrième édition du Génie du Christianisme de Chateaubriand (Lyon, Ballanche, 1804), abondamment corrigée de la main de l’auteur qui préparait l’édition suivante ;

- les Œuvres de Virgile (Paris, Imprimerie royale, 1641) offertes par Mazarin à Christine de Suède et reliées aux armes de la reine.

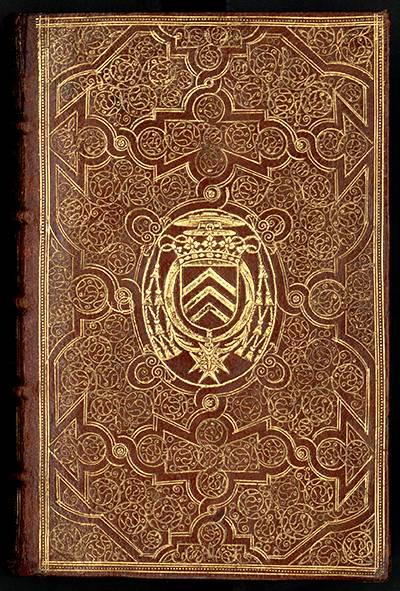

Reliure aux armes du cardinal de Richelieu, XVIIe siècle, BIS VCR 8= 14320 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Estampes et cartes anciennes

Estampes

La collection d’estampes de la Réserve compte 5 800 pièces provenant du fonds d’origine et de la collection de Victor Cousin.

Dans le fonds Victor-Cousin, elle consiste essentiellement en un ensemble de portraits gravés de grandes figures des XVIe au XVIIIe siècle, conservés dans des portefeuilles thématiques (souverains, chefs militaires, écrivains, artistes etc.).

Le fonds Sorbonne offre plus de variété et plusieurs ensembles thématiques s’y distinguent : portraits, gravures d’architecture, de paysages, d’animaux, de mythologie, d’ornements, etc., dont une belle sélection d’estampes italiennes du XVIe siècle et 4 volumes de gravures de Robert Nanteuil.

Mandragora femina, gravure, BIS RR 4= 77 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

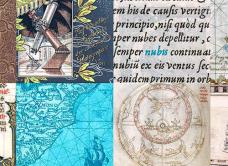

Cartes

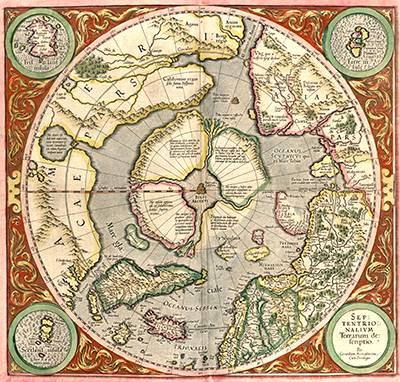

La Réserve conserve 1 850 documents cartographiques, publiés du XVIe au début du XIXe siècle. Ils sont reliés en recueils et répartis dans diverses cotes. Parmi ces documents, on trouve principalement :

- des cartes topographiques ;

- des mappemondes ;

- des portulans ;

- des plans historiques de villes et de régions ;

- des plans de batailles et de sièges.

Deux collections se distinguent particulièrement :

- la collection réunie par Philippe Despont (1623-1700), prêtre et administrateur de l’hôpital des Incurables à Paris ;

- celle réunie par Claude de Laubespine (1545-1570), secrétaire d’État du roi Charles IX, qui contient plusieurs unica, notamment la grande carte d’Europe de Zuan Domenico Zorzi (Venise, Matteo Pagano, 1545) ou encore la carte de Flandres publiée par Giovanni Vavassore (Venise, 1556).

Septentrionalium terrarum descriptio, carte, BIS R 2= 125 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Sources de l’histoire de l’université de Paris

Les sources de l’histoire de l’université de Paris constituent l’axe privilégié de la politique d’acquisition patrimoniale et sont au cœur de plusieurs projets de conservation-restauration et de valorisation menés par l’établissement.

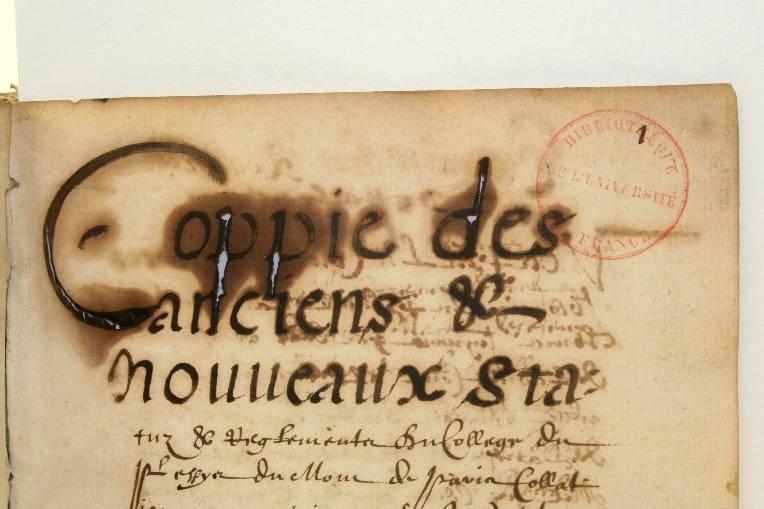

Sources manuscrites

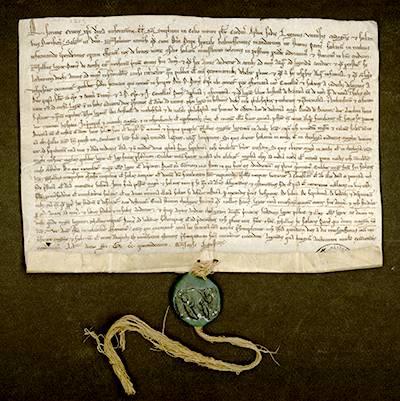

Les sources manuscrites forment un ensemble exceptionnel, comptant notamment les 109 registres et 27 cartons d’archives de l’université d’Ancien Régime, versés en 1864 à la bibliothèque de la Sorbonne par le ministère de l’Instruction publique. On y trouve en particulier :

- les premiers statuts de l’université de Paris, datés du mois d’août 1215, dus au cardinal Robert de Courson, légat du pape et ancien maître parisien ;

- l’acte suspendant les cours en 1229 (la première grève) ;

- les registres de délibérations de la Faculté des arts : témoins des grands débats qui ont agité l’institution comme de ses problèmes de gestion les plus courants, ces derniers contiennent des listes de gradués, boursiers ou titulaires de bénéfices, particulièrement précieuses dans la mesure où l’université de Paris n’a jamais tenu de registre matricule de ses étudiants.

Statuts de l’Université de Paris, 1215, BIS MSAUC 7 D. 10. B, en ligne sur NuBIS Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

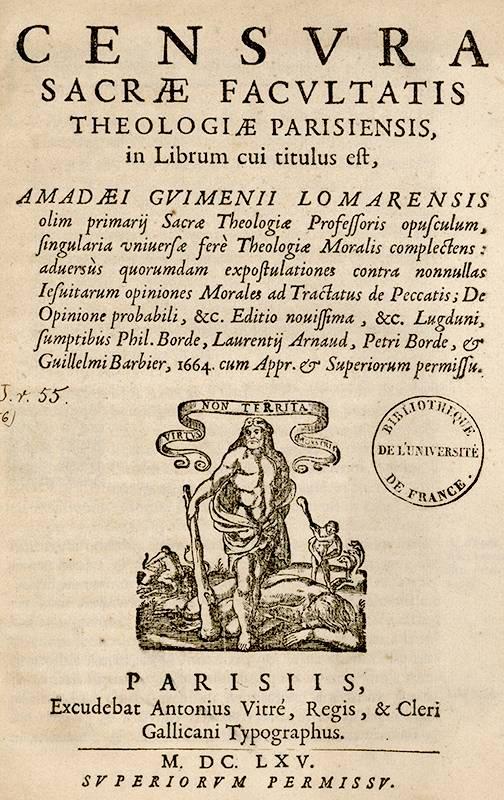

Sources imprimées

Les nombreuses sources imprimées forment différents corpus :

- statuts ;

- factums ;

- mandements des recteurs ou des doyens des quatre facultés ;

- listes de professeurs ;

- pièces relatives aux officiers et suppôts de l’université ;

- censures de la Faculté de théologie ;

- programmes des pièces de théâtres jouées dans les collèges parisiens ;

- discours ou poèmes de circonstance prononcés ou écrits par les professeurs ;

- thèses ou exercices publics, etc.

Censura sacrae facultatis theologiae Parisiensis, 1664, BIS HJR 4= 55, en ligne sur NuBIS Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Sources iconographiques

Le fonds comprend des sources iconographiques originales (dessins, gravures, photographies) concernant :

- les bâtiments de la Sorbonne : ceux du collège rebâti au XVIIe siècle à l’initiative de Richelieu et ceux de la nouvelle Sorbonne construite à la fin du XIXe siècle et dévolue à l’université de Paris. De nombreux documents de cette collection sont numérisés et mis en ligne sur la bibliothèque numérique NuBIS ;

- les acteurs de la vie universitaire : portraits de professeurs, scènes d’enseignement, documents iconographiques illustrant la vie étudiante au Quartier latin, etc. De nombreux documents de cette collection sont numérisés et mis en ligne sur la bibliothèque numérique NuBIS.

Jean-Joseph Weerts, Portrait du recteur Gréard, vers 1903, BIS ESTAMPES 49-2 pièce 9, en ligne sur NuBIS Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

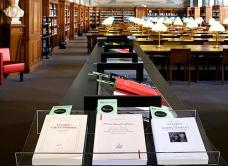

Enrichissements des collections patrimoniales

Atelier de conservation-restauration

La BIS dispose d’un atelier de conservation-restauration dédié aux collections patrimoniales et d’un atelier de numérisation en charge de la reproduction des documents les plus précieux.

L’équipe de conservation-restauration est constituée de 4 restauratrices diplômées d’une formation supérieure en conservation-restauration du patrimoine, spécialité livres et documents graphiques.

L’atelier dispose de deux espaces de travail dédiés aux interventions de conservation-restauration et à la préparation des expositions menées au sein de la bibliothèque.

Vue de l’atelier de conservation-restauration Dominique Baliko/BIS

Les missions

Les documents confiés aux restauratrices sont en lien direct avec l’activité du département des Manuscrits et des livres anciens : conservation, consultation des collections, numérisation, expositions.

Les missions sont multiples :

- définition et mise en œuvre des interventions de conservation-restauration ;

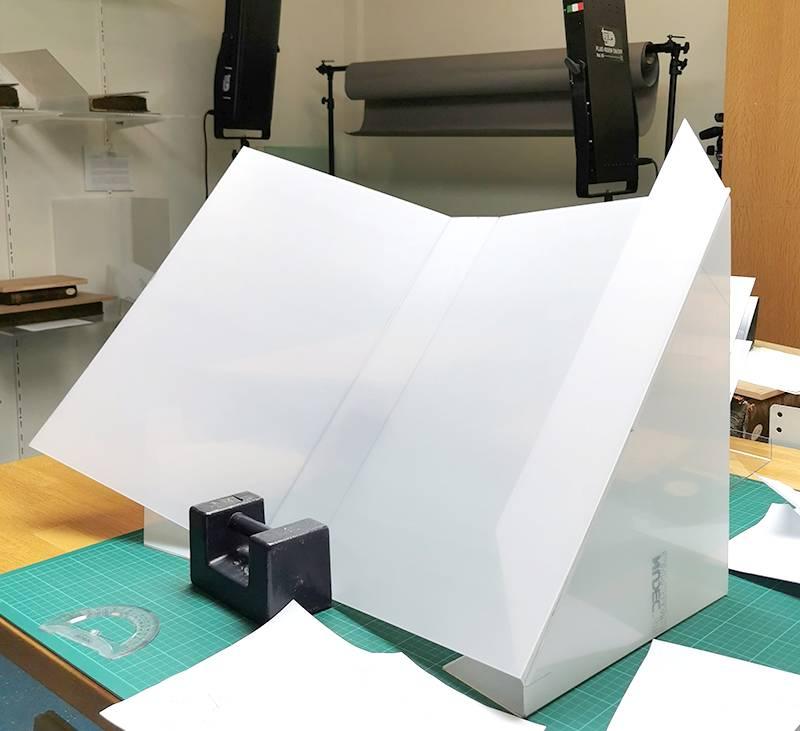

- assistance aux techniciens de numérisation : préconisations en matière de manipulation et d’installation des documents, réalisation de supports adaptés ;

- préparation des expositions organisées dans la bibliothèque : agencement, soclage et installation ;

- conception des conditionnements de conservation, et formation des magasiniers à leur fabrication et aux opérations d’entretien des collections ;

- sensibilisation des lecteurs aux gestes à adopter lors de la consultation des documents patrimoniaux ;

- surveillance climatique et sanitaire des magasins des collections patrimoniales ;

- assistance et expertise en matière de conservation pour l’ensemble de la bibliothèque, ainsi qu’en cas de sinistre, participation aux interventions d’urgence.

Les documents présentent des matériaux, des supports et des techniques variées :

- Manuscrits médiévaux sur parchemin avec ais en bois ;

- Reliures en cuir, en parchemin, en toile ou en papier sur des textes manuscrits et imprimés ;

- Documents d’archives rédigés sur parchemin ou imprimés sur papier et parfois accompagnés de sceaux ;

- Estampes, dessins ou cartes géographiques en feuilles ou en recueils.

Types d’intervention

La nature, l’étendue et les limites des interventions de conservation-restauration diffèrent en fonction du document, de l’objectif de l’intervention et de son contexte.

Le code déontologique, défini par les instances nationales et internationales de la discipline (FFCR, ECCO, ICOM-CC), encadre toute l’activité de l’atelier. Il repose sur les principes suivants : intervention minimum, stabilité et innocuité des matériaux utilisés, réversibilité et lisibilité des interventions, respect de l’authenticité physique et intellectuelle du document.

Toute intervention est précédée d’une étude préalable comprenant une évaluation de l’état de conservation du document, un diagnostic des dégradations et un projet de conservation-restauration validé par les responsables des collections.

Les mesures et actions pouvant être mises en œuvre sont de plusieurs natures :

Ces mesures visent à éviter et minimiser l’apparition de nouvelles altérations.

Elles agissent sur l’environnement du document sans interférer avec sa structure : contrôle climatique et sanitaire des espaces de stockage, conditionnements, conditions de consultation spéciales : salle de lecture dédiée, installation sur des supports adaptés (futons, lutrins), préconisations de manipulation et assistance aux lecteurs.

Les mesures de conservation préventive sont appliquées à l’ensemble des documents, aucune activité de conservation-restauration ne pouvant être efficace sans leurs mises en œuvre.

Elles peuvent être complétées par des interventions de conservation curative et de restauration.

Cependant ces mesures étant intrusives et susceptibles de modifier l’apparence du document, elles ne sont mises en œuvre qu’en cas de nécessité absolue.

Les magasins des collections patrimoniales Dominique Baliko/BIS

Outils de contrôle climatique dans les magasins des collections patrimoniales Dominique Baliko/BIS

Interventions menées sur des documents très fragiles dont l’intégrité, voire l’existence, est menacée.

L’intervention a pour objectif d’interrompre les dégradations et de renforcer la structure des matériaux constitutifs.

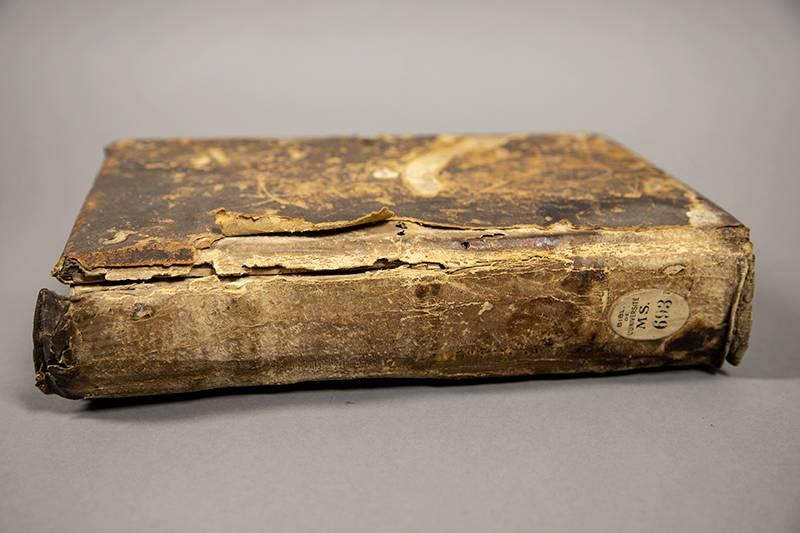

Ouvrage dégradé Dominique Baliko/BIS

Archive dégradée Dominique Baliko/BIS

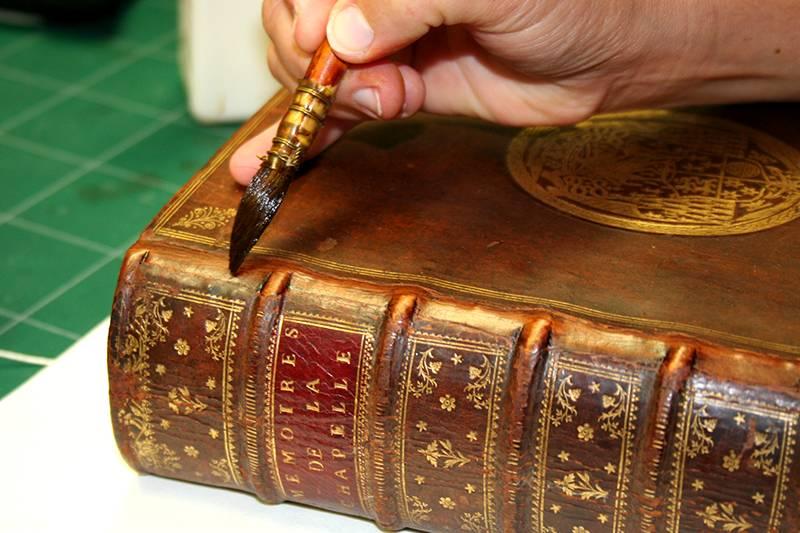

Interventions réalisées sur des documents dont l’état est stable ou stabilisé.

L’objectif est d’améliorer l’usage et la lisibilité en redonnant, par exemple, l’accès à des informations (empoussièrement, présence de taches ou de plis, ouverture réduite ou déformation de la reliure) ou en rendant à nouveau possible la consultation par la stabilisation des éléments de la reliure.

Les interventions de conservation curative et de restauration sont documentées afin de rendre compte de toutes les étapes du processus : constat d’état, diagnostic, projet de conservation-restauration et compte rendu de l’intervention et des protocoles de traitement mis en œuvre. Cette documentation est accompagnée de prises de vue photographies réalisées avant, pendant et après l’intervention.

Restauration d’une reliure Dominique Baliko/BIS

Restauration d’une pièce d’archive Dominique Baliko/BIS

L’atelier réalise également les supports de présentation des documents dans les vitrines d’exposition de la BIS.

Support de présentation pour une exposition Dominique Baliko/BIS

Ouvrages présentés en vitrine sur des supports créés par l’atelier Dominique Baliko/BIS

Actualités des collections patrimoniales

Une nouvelle exposition virtuelle sur NuBIS !

Fonds patrimoniaux 04/02/2025 EN SAVOIR +

Ouverture retardée de la salle de Réserve 25/03/2025

Fonds patrimoniaux 19/12/2024 EN SAVOIR +Des collections patrimoniales au cœur de la discipline

La Bibliothèque de géographie s’est constituée à partir des collections de géographie de la Faculté des lettres de la Sorbonne. Installée dans l’Institut de géographie créé en 1927 pour rassembler les géographes de la Sorbonne, la Bibliothèque s’est développée sous l’impulsion d’Emmanuel de Martonne, directeur de l'Institut, en soutien aux activités des géographes de la Faculté des lettres qui s’y sont installés.

S’y trouvent alors rassemblées des collections d’ouvrages et des revues utiles à l’enseignement et à la recherche, mais aussi des outils propres aux géographes : atlas, cartes murales, topographiques et géologiques, et même une série de plans reliefs (aujourd’hui disparue), ainsi que des photographies. La Bibliothèque développe ses collections par l’acquisition de la production scientifique française et étrangère, reçoit de nombreux dons d’ouvrages de professeurs, des revues étrangères par échange grâce à sa collaboration avec la Société de géographie et l’Association des géographes français, des séries de cartes offertes par des services cartographiques de divers pays, et des doubles du dépôt légal des cartes de la Bibliothèque nationale, des photographies des terrains étudiés par les géographes. Avec l’essor de la géographie humaine et sociale, de l’histoire et de l’épistémologie de la discipline, les collections se diversifient au gré du développement des laboratoires de recherche, de l’évolution de la pédagogie et du développement des entreprises cartographiques pour couvrir un champ toujours plus vaste.

Elle conserve les archives des maîtres de l'École française de Géographie, qui sont les fondateurs de la bibliothèque, notamment Paul Vidal de La Blache, Emmanuel de Martonne et Lucien Gallois.

Au fil des décennies, ses collections de cartes géographiques anciennes, de livres anciens, d’archives et de photographies ont pris une dimension patrimoniale, témoignant de l’histoire de la discipline.

Les collections patrimoniales de la Bibliothèque de géographie comprennent :

- 10 mètres linéaires de manuscrits ou documents d’archives ;

- des milliers de photographies (plaques de verre, diapositives, tirages) ;

- plus de 100 000 cartes géographiques et atlas anciens ;

- des livres imprimés avant 1801 ;

- un choix de livres rares des XIXe et XXe siècles.

Ces collections sont consultables sur rendez-vous. Elles s’enrichissent régulièrement grâce à des dons et à des acquisitions.

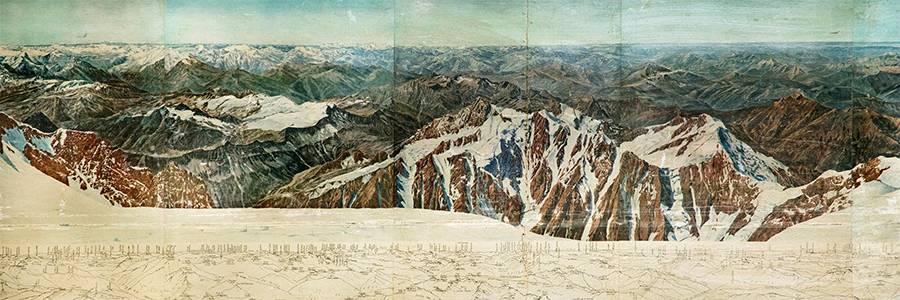

Fresque représentant les Alpes Bibliothèque de géographie/BIS

Manuscrits, archives et photographies

La Bibliothèque de géographie conserve les fonds Paul Vidal de La Blache et Emmanuel de Martonne, et des archives et manuscrits de géographes (Jacqueline Beaujeu-Garnier, Pierre Gentelle, Louis Raveneau, Francis Ruellan, Comité national français de géographie…).

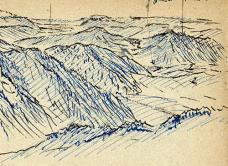

Les archives de Paul Vidal de la Blache se composent principalement de trente-trois carnets de travail et de voyage, d'ensembles de notes manuscrites sur des sujets divers liés à ses activités de recherche en géographie et à ses réflexions sur les enjeux territoriaux contemporains de l'Alsace-Lorraine. Elles contiennent également quelques numéros de revues et articles tirés à part, des photographies, des croquis sur papier calque et des coupures de presse.

Les archives d’Emmanuel de Martonne regroupent des cahiers et carnets de terrain, des documents manuscrits, dactylographiés et iconographiques témoignant de ses recherches et travaux d’enseignement. Ces archives rassemblent une grande diversité de documents : carnets, photographies et négatifs, cartes, croquis et études de terrain géographiques, cours, projets d’ouvrages et notes, correspondances, tirés à part, ouvrages dédicacés ou annoté, archives financières.

D’autres papiers de géographes témoignent des noms et travaux de géographes qui se sont inscrits dans le courant de l’École française de géographie défini par Paul Vidal de la Blache et Emmanuel de Martonne. Les documents conservés dans les archives de Francis Ruellan portent essentiellement sur le Japon. Les trois carnets de Louis Raveneau portent sur une explication de Strabon et d'autres auteurs anciens, datés entre 1887 et 1888. Le troisième contient un répertoire par département de villes et monuments daté de 1891. Enfin, des boîtes d'archives complètent les archives de l'École de Géographie avec des documents de Jean-Marie Bourdeau, une correspondance avec André Guilcher, des archives portant par exemple sur le Vocabulaire de Henri Baulig (1877-1962), le diplôme d’Alphonse Mairey (1877-1915) sur Les conditions géographiques du peuplement dans les Vosges françaises et les plaines limitrophes, ainsi que d’autres manuscrits.

Les archives de Jacqueline Beaujeu-Garnier témoignent de son parcours à l'Université de Paris et de sa spécialisation progressive, à partir des années 1950, en géographie urbaine, en aménagement du territoire et en étude des populations. Elles regroupent des documents de travail : cours et prises de notes, fiches de lectures et fichiers bibliographiques, cartes et calques, de nombreux rapports de recherche et publications annotés, ainsi que des dossiers documentaires.

Les archives de Pierre Gentelle, composés d’ouvrages et de cartes et plans annotés témoignent de ses travaux de recherche entre la Chine, l'Inde et l'Asie centrale, l'Afrique et la France. Elles couvrent un large spectre disciplinaire, de l'histoire à l'histoire de l'art, à l’archéologie et à l’architecture, de la géographie humaine aux sciences naturelles. Des ouvrages portent plus spécifiquement sur l'histoire sociale, l'urbanisme, la géographie urbaine et rurale. Des négatifs servant au travail de recherche de Pierre Gentelle ainsi que des photographies aériennes de la Tunisie de 1963 complètent l'ensemble.

Les archives données par le Comité national français de géographie (CNFG) se composent pour une grande part de correspondances manuscrites et numériques et des comptes-rendus des Journées géographiques et des assemblées générales entre 1953 et 2000, des bulletins édités par le CNFG. Quelques archives pour les années 2006 à 2008 et des documents relatifs au projet de réalisation d'un répertoire international des géographes complètent l’ensemble.

Le Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique (Unité mixte de recherche Prodig) a confié à la bibliothèque un riche ensemble de photographies produites pour l’étude et la pédagogie (plaques de verre, diapositives) ainsi qu’une collection de 40 000 photographies aériennes (couverture aérienne courante de la France, inventaire du littoral). Les quelque 11 000 clichés sur plaque de verre ont été constitués à l’initiative d’Emmanuel de Martonne, pris entre 1898 et 1954, pour la plupart par les géographes de l’Université de Paris. Cet ensemble couvre le monde entier. Il est organisé selon un classement par continent, pays, région. Les auteurs les plus représentés sont E. de Martonne, Charles Robequain et Jean Dresch. Le déménagement a été réalisé en octobre 2019 dans un local créé par la direction du patrimoine Immobilier de l’Université Paris 1 et affecté à la bibliothèque pour le stockage de ce fonds : une réflexion sur le devenir de ce fonds est en cours.

La bibliothèque a acquis également une petite collection d’images de télédétection publiées, qu’il s’agisse de photographies satellitales ou d’aéroposters. Le fonds couvre la France et l’étranger à des échelles diverses.

Ces fonds sont en cours de signalement dans le catalogue Calames.

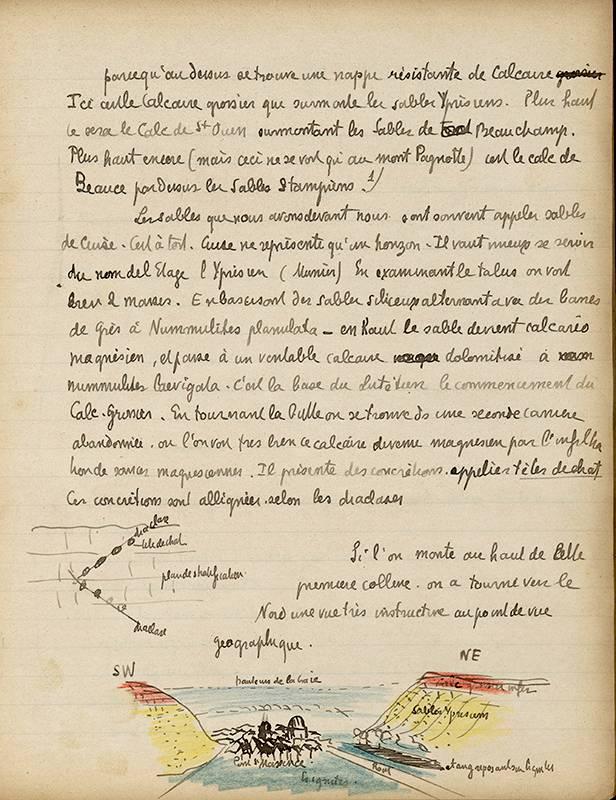

Pont Saint-Maxence : page extraite du cahier d'« Excursions géologiques et botaniques autour de Paris » d'Emmanuel de Martonne, 1896. En ligne sur NuBIS Bibliothèque de géographie/BIS

Livres imprimés anciens

Cartes anciennes

La Bibliothèque de géographie se distingue par la richesse de sa cartothèque, estimée à plus de 8 000 titres de cartes et 100 000 feuilles, où se trouvent des ensembles rares ou très complets.

Parmi les feuilles remarquables, se trouvent une copie de la carte de Cassini ou carte de l'Académie, première carte topographique et géométrique établie à l'échelle du royaume de France, ainsi que la carte d’état-major qui lui succède (1832-1931). La bibliothèque possède plusieurs cartes de la région parisienne datées du XVIe au XVIIIe siècle, ainsi que des cartes étrangères datant de la première moitié du XIXe siècle.

Elle conserve notamment un fonds exceptionnel de cartes de l’Afrique équatoriale française (A.E.F) et de l’Afrique occidentale française (A.O.F), ayant trait à la géographie physique, humaine, économique ou politique. Les échelles varient de 1 : 5000 pour les cartes de villes à 1 : 6 500 000 pour les territoires plus vastes, régions et pays. Elles rendent compte des recherches menées sur le terrain et des partis pris du gouvernement colonial concernant les voies de transport, l'aménagement des villes et de leurs alentours, ainsi que des études sur la végétation et les sols. Ce fonds contient également des cartes produites après la décolonisation sur les anciens territoires de l’A.E.F et l’A.O.F par des organismes comme l’Institut de recherche et de développement (IRD), auparavant Office de la recherche scientifique et technique d’outre-mer (ORSTOM).

Elle conserve également :

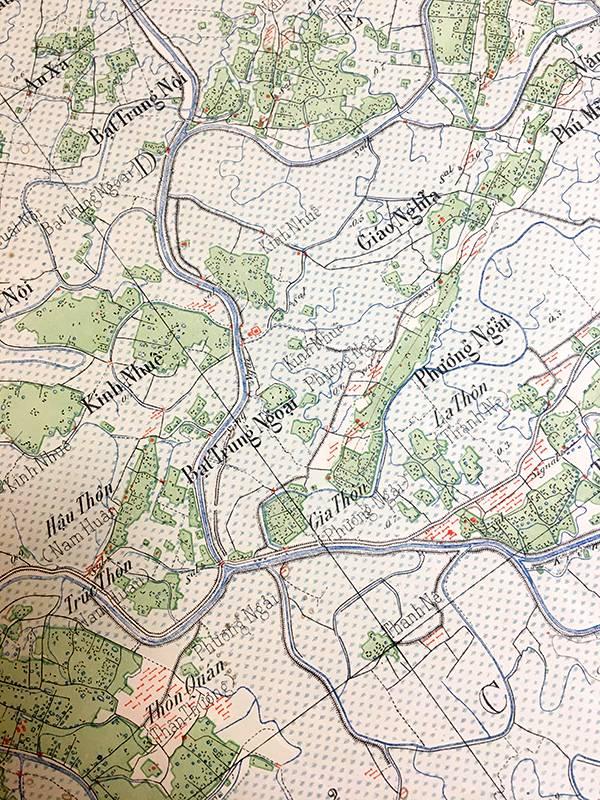

- un ensemble remarquable de cartes de l’Indochine française, notamment deux cents cartes de l’Indochine à l’échelle 1 : 100 000, des cartes du Delta du Tonkin et des deltas de l’Annam ;

- un ensemble de plusieurs séries de cartes topographiques, séries 7,5 minutes, 15 minutes, et 30 x 60 minutes, et une série d'atlas géologiques des États-Unis éditées par l'U.S. Geological Survey ;

- une collection de 800 cartes murales, parmi lesquelles un important ensemble de cartes scolaires, couvrant l'ensemble du globe, notamment la France et les territoires qui étaient alors ses colonies, ainsi que sur l'Europe. On trouve également dans ce fonds des cartes du monde et des planisphères.

Détail d’une carte de l’Indochine Bibliothèque de géographie/BIS