1763

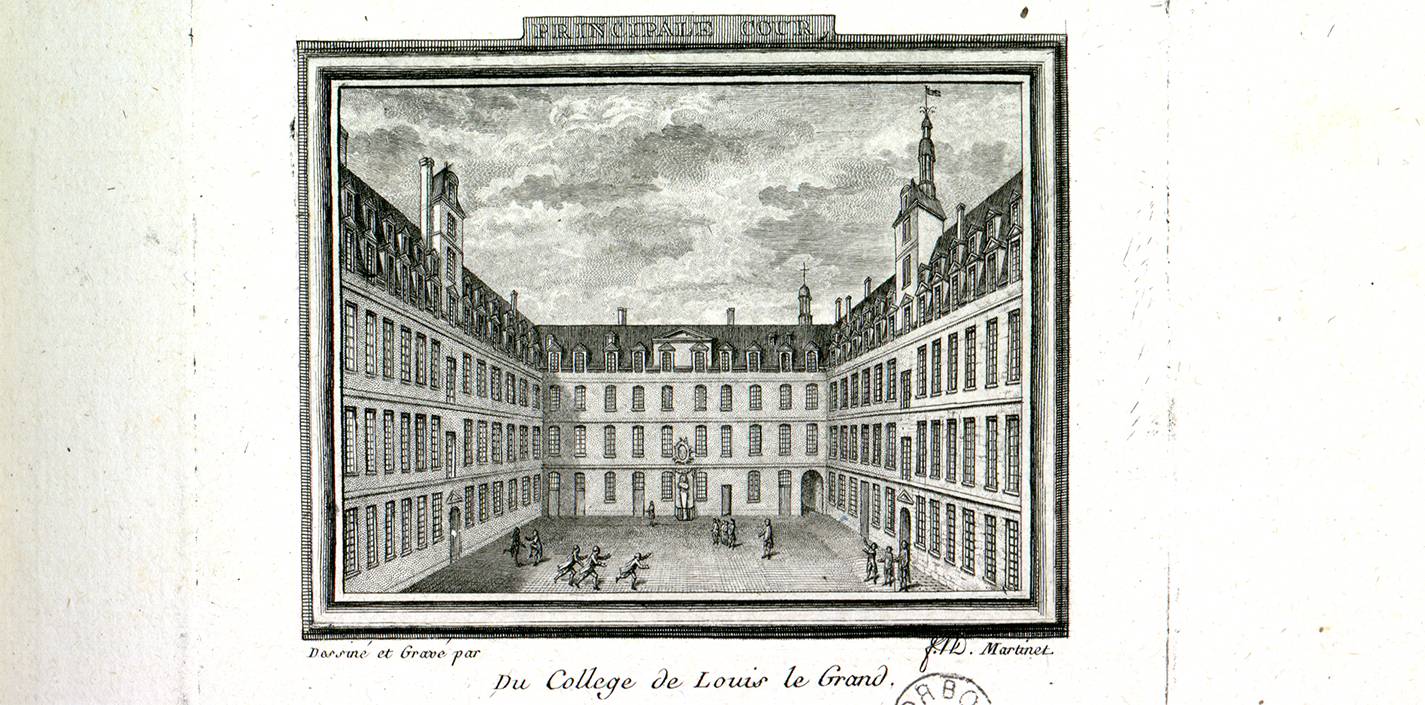

Naissance de la bibliothèque

La bibliothèque se constitue dans le quartier latin, rue Saint-Jacques, dans l’ancien collège Louis-le-Grand devenu le siège de l’université de Paris.

Trois grandes collections sont réunies entre 1763 et 1764 :

- la bibliothèque personnelle de l’abbé Petit de Montempuis, ancien recteur de l’université de Paris ;

- la bibliothèque du collège des Jésuites, attribuée à l’université après l’expulsion de ces religieux en 1764 ;

- les livres des 28 collèges parisiens supprimés en 1764.

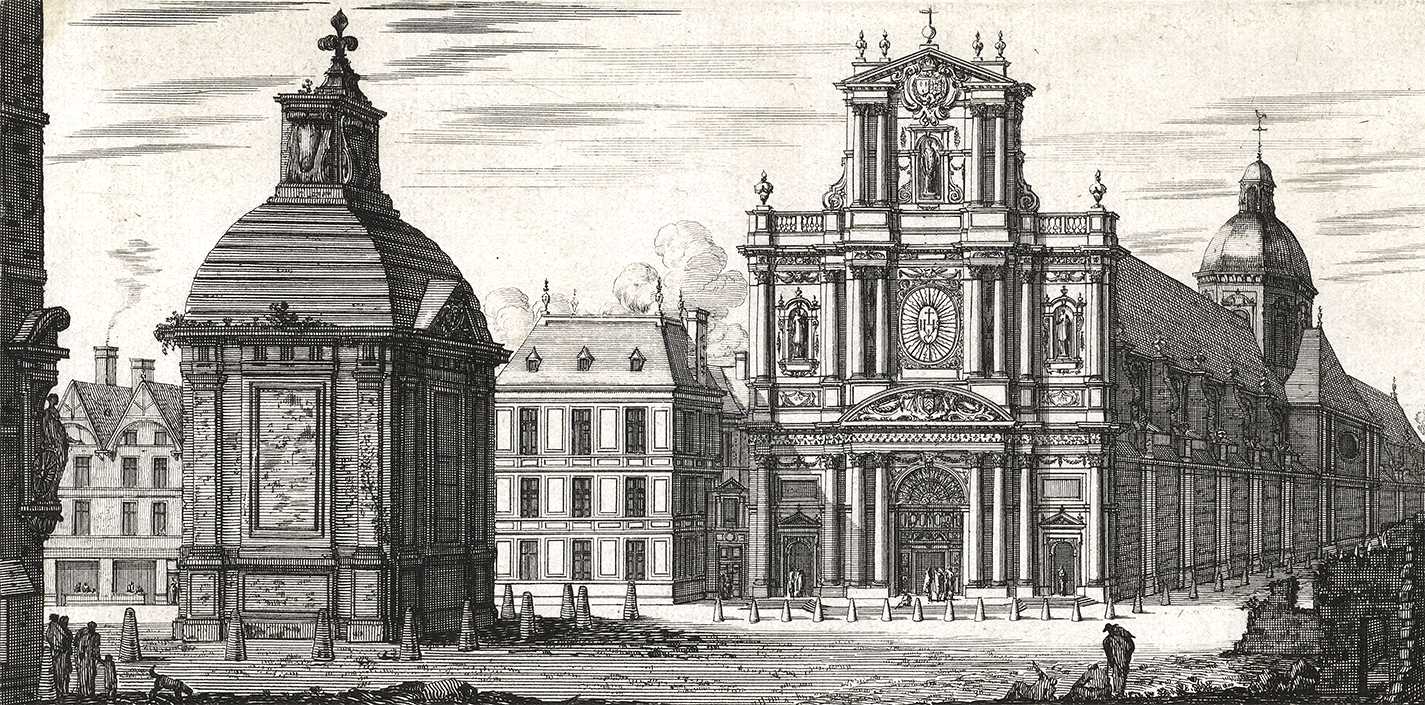

Image : Principale cour du collège Louis-le-Grand, gravure, 1781. Source : Bibliothèque numérique NuBIS.

1770

Ouverture au public

La bibliothèque ouvre ses portes au public le 3 décembre, avec environ 20 000 ouvrages.

Elle est alors ouverte trois jours par semaine et accueille les étudiants, les professeurs et le grand public.

Image : Règlement pour la bibliothèque de l’Université, 1770. Source : Bibliothèque numérique NuBIS.

1794

Transfert de la bibliothèque

La Révolution française supprime les universités en 1793. Les locaux du collège Louis-le-Grand sont transformés en caserne et en prison. Les collections de la bibliothèque (31 000 ouvrages) sont transférées au dépôt littéraire de Louis-la-Culture, rue Saint-Antoine (actuels lycée Charlemagne et église Saint-Paul - Saint-Louis). Elles sont rapatriées dans les locaux de la rue Saint-Jacques entre 1796 et 1798.

Suivant les dénominations successives du collège Louis-le-Grand, la bibliothèque est rebaptisée bibliothèque de l’Égalité (1794), bibliothèque de l’Institut des boursiers (1795) et bibliothèque du Prytanée français (1798).

Image : Le Portail de l'Eglise de la Maison Professe des R.P. Jésuites de Paris, dans la rue St Antoine, Jean Marot. Source : CC0 Paris Musées / Musée Carnavalet, Histoire de Paris

1803

La bibliothèque des lycées de Paris

Après la création des lycées par Napoléon Bonaparte en 1802, la bibliothèque prend le nom de « bibliothèque des lycées de Paris ».

Image : Napoléon Bonaparte, camée, 1801. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

1812

La bibliothèque de l’Université de France

À la suite de la création de l’Université impériale en 1806, la bibliothèque devient Bibliothèque de l’Université. Elle dessert alors les facultés de lettres, de sciences et de théologie ainsi que les lycées et l’École normale.

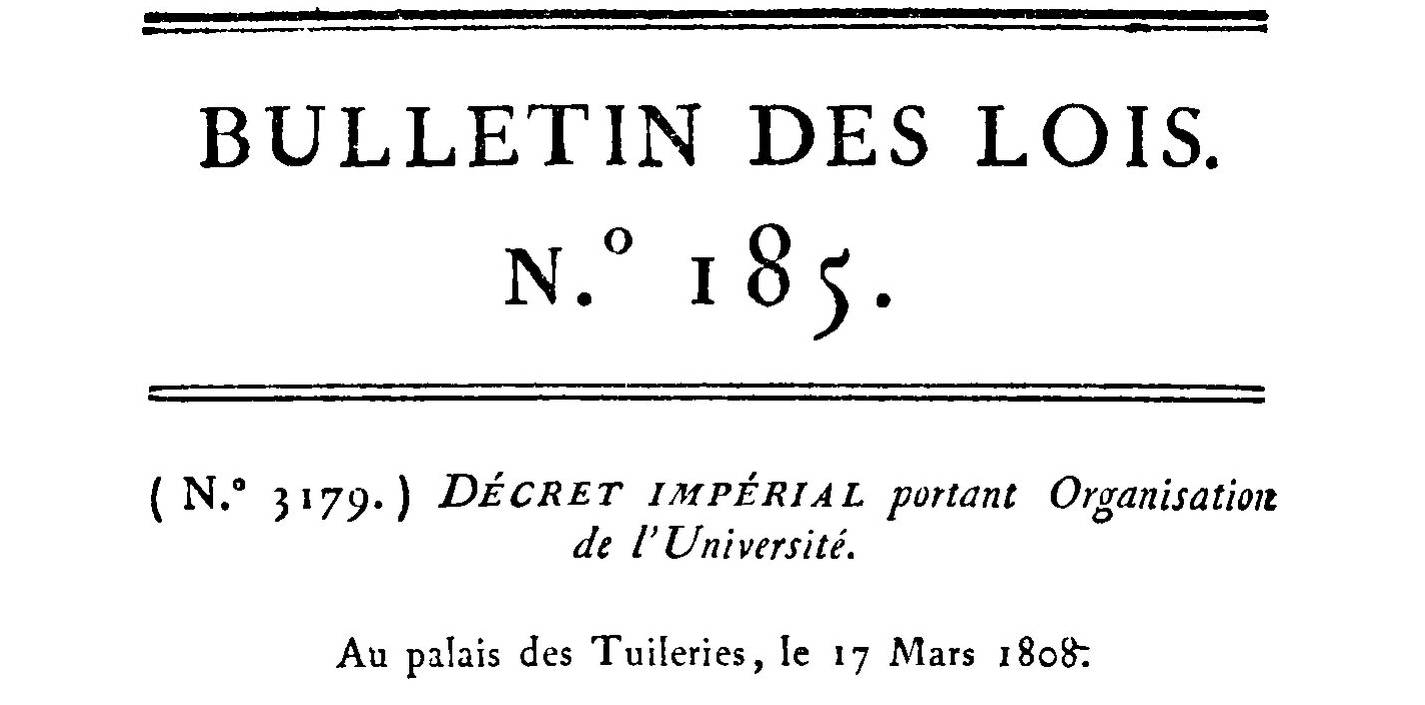

Image : Décret impérial portant organisation de l’Université, 1808. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

1823

Installation dans l’ancienne Sorbonne

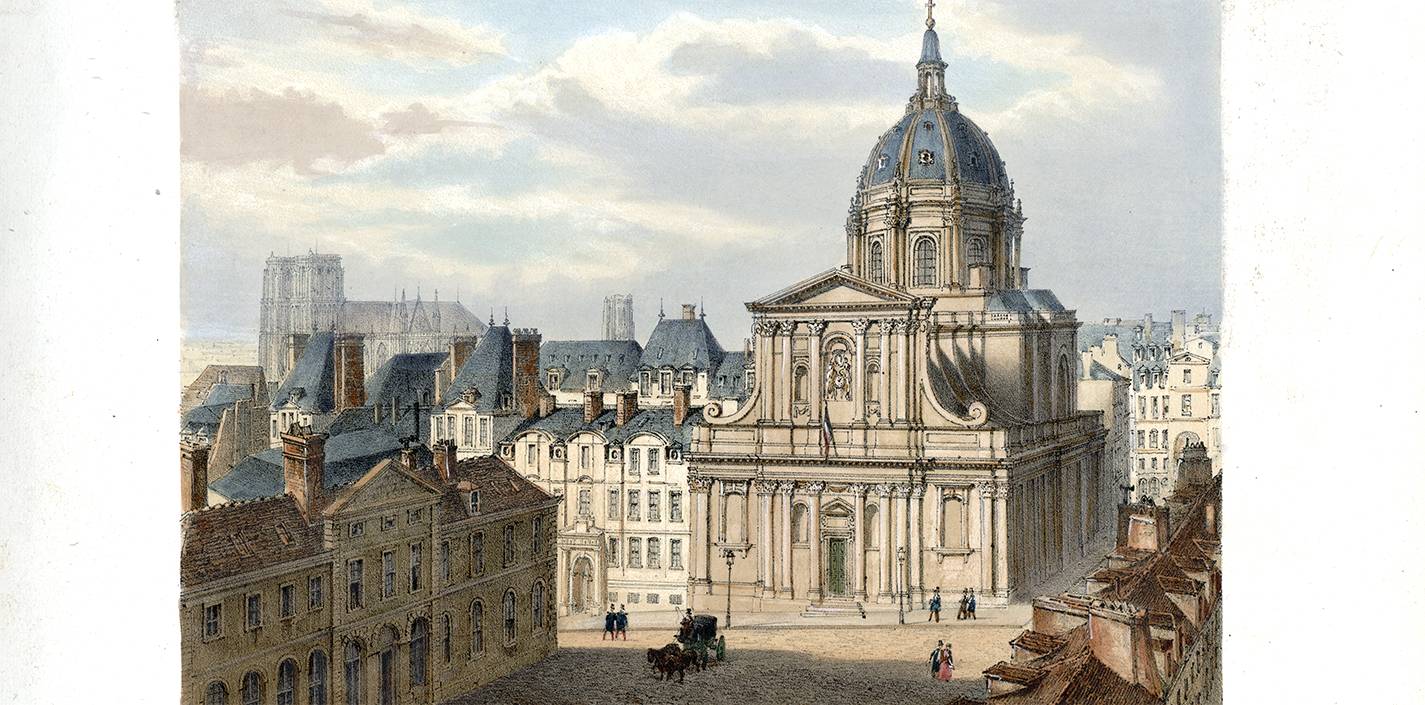

La bibliothèque s’installe dans les bâtiments de l’ancienne Sorbonne construite au XVIIe siècle par l’architecte Lemercier, sous l’impulsion du cardinal de Richelieu.

Elle occupe, au 4e étage, une partie de l’aile ouest (le long de la rue de la Sorbonne) et de l’aile nord (face à la chapelle). Elle dispose de deux salles de lecture, ainsi que de petites pièces étroites et mal éclairées faisant office de magasins d’ouvrages. Au fil des ans, elle obtient de nouveau espaces.

Image : Dôme de la Sorbonne, estampe, vers 1845-1865. Source : Bibliothèque numérique NuBIS.

1846

Nouveau plan de classement des collections

Un nouveau cadre systématique de classement des collections est défini, selon différentes rubriques : théologie, sciences, littérature, histoire, manuscrits, incunables, estampes, musique.

Ce travail est mené par Philippe Le Bas, helléniste et ancien précepteur de l’empereur Napoléon III, qui occupe le poste d’administrateur de la bibliothèque de 1846 à 1860. Le Bas et ses successeurs travaillent également à l’enrichissement des collections : la bibliothèque compte environ 53 000 ouvrages en 1857, 130 000 en 1885 et 240 000 en 1899.

Image : Signature de Philippe Le Bas, 1851. Source : Bibliothèque numérique NuBIS.

1885

Lancement du chantier de la nouvelle Sorbonne

Les locaux de l’ancienne Sorbonne du XVIIe siècle, devenus vétustes, sont détruits. Le chantier de construction du nouveau bâtiment de la Sorbonne est lancé sur les plans de l’architecte Henri-Paul Nénot.

Image : Construction de la nouvelle Sorbonne, 1885. Source : BIS, Réserve.

1897

Emménagement de la bibliothèque dans ses nouveaux locaux

La bibliothèque emménage dans ses locaux actuels au sein du nouveau bâtiment de la Sorbonne. Elle est inaugurée le 29 décembre 1897.

Elle dispose notamment d’une grande salle de lecture et de deux magasins de cinq étages pour le stockage des ouvrages de lettres et de sciences.

Image : Bibliothèque de l’Université, salle de lecture, 1903. Source : Bibliothèque numérique NuBIS.

1913

La bibliothèque manque de place

Très vite après l’emménagement dans les nouveaux locaux, le manque de place se fait sentir à la bibliothèque.

Gustave Lanson, professeur à la Sorbonne, publie dans le journal « Le Siècle » un article déplorant cette situation. Les locaux sous-dimensionnés ne permettent pas d’accueillir dans de bonnes conditions les collections en croissance permanente (600 000 volumes en 1918) et le public nombreux des professeurs et étudiants.

Au cours du XXe siècle, la bibliothèque est fréquentée entre autres par Ernest Lavisse, Vladimir Jankélevitch, Simone de Beauvoir, Jacques Derrida ou encore Jacqueline de Romilly.

Image : « La bibliothèque de la Sorbonne étouffe de congestion », article dans Le Siècle : journal politique, littéraire et d'économie sociale, 24 avril 1913. Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

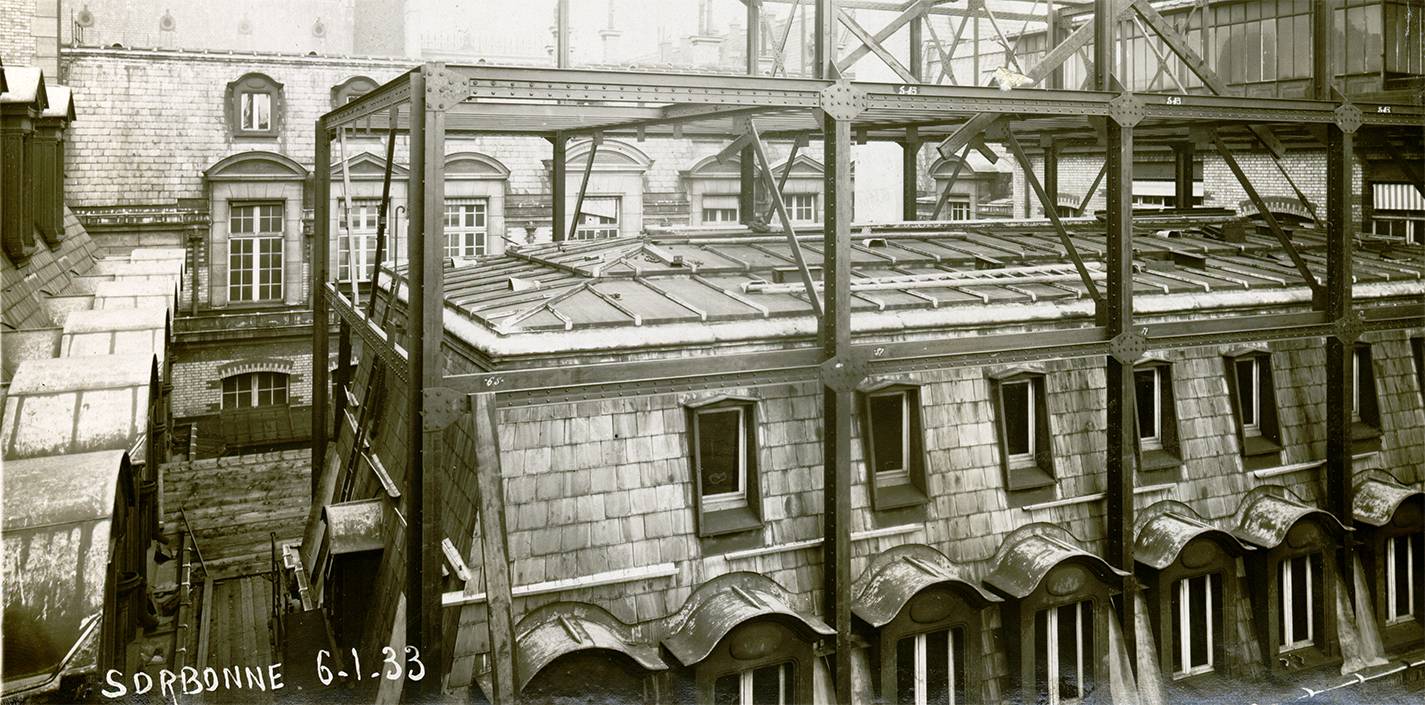

1933

Agrandissement des magasins

Des travaux sont menés afin d’augmenter la capacité de stockage de la bibliothèque.

Les deux magasins de cinq étages, dévolus l’un aux lettres et l’autre aux sciences, sont surélevés de trois étages chacun.

Dans les années 1930, le mobilier est également renouvelé : les fauteuils imposants du XIXe siècle sont remplacés par des fauteuils plus étroits. Cela permet également d’augmenter le nombre de places disponibles en salle de lecture.

Image : Montée des poutrelles de l’ossature, photographie, 6 janvier 1933. Source : BIS, Réserve.

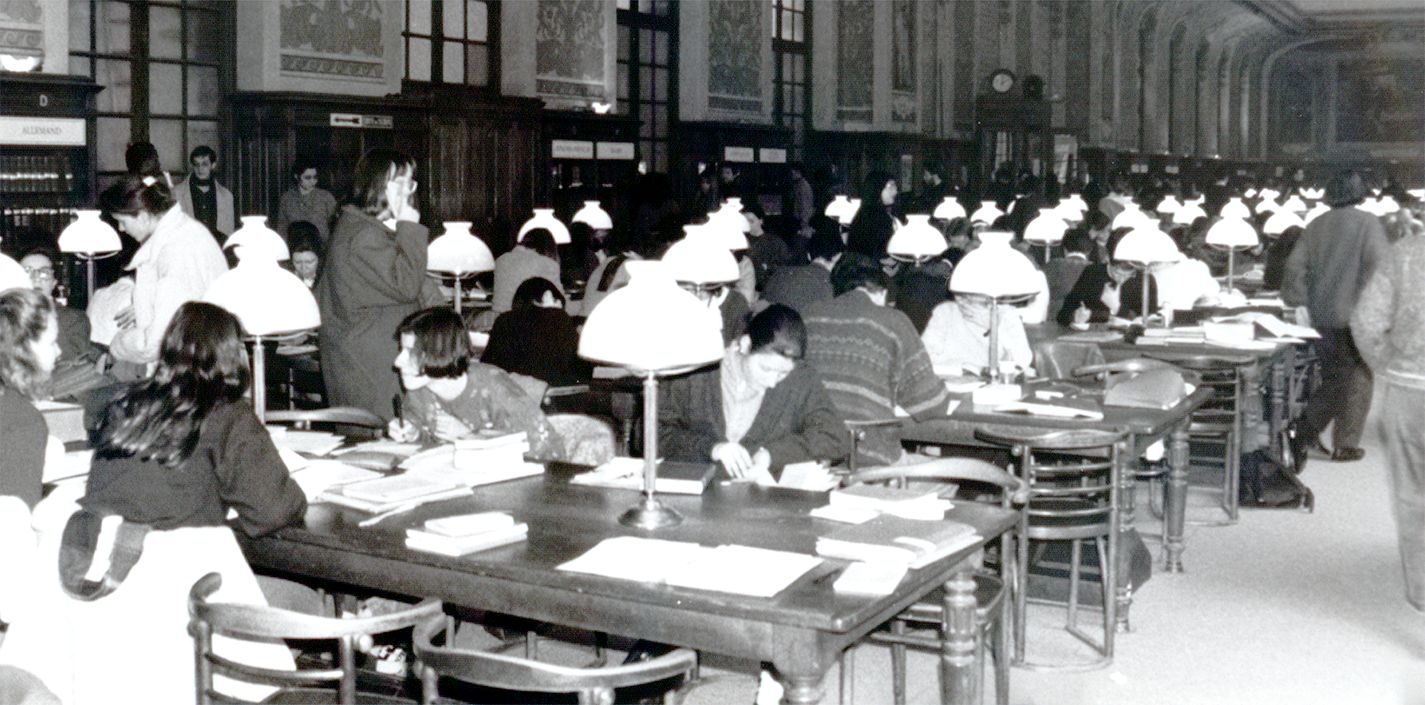

1967

Pic de fréquentation étudiante

Dans les années 1960, la bibliothèque fait face à une forte croissance de la fréquentation étudiante, qui la conduit à ouvrir de nouvelles salles (le Ludo au 18 rue de la Sorbonne en 1962 et la salle Albert Châtelet, rue Jean Calvin, en 1964).

La fréquentation diminue ensuite grâce à la construction de nouvelles bibliothèques universitaires (à Orsay, Nanterre, Censier).

Image : La grande salle de lecture de la bibliothèque (aujourd’hui salle Jacqueline de Romilly). Source : BIS, Réserve.

1970

Déménagement des collections de sciences

À la suite des événements de mai 1968, treize universités parisiennes sont créées.

Lors de la constitution de l’université de sciences et médecine Paris VI à Jussieu, la faculté des sciences de la Sorbonne et les collections de sciences de la bibliothèque lui sont transférées. La bibliothèque de la Sorbonne sera désormais spécialisée en lettres et sciences humaines.

En 1973, une partie des anciens locaux de la faculté des sciences est attribuée à la bibliothèque, notamment la salle du musée de géologie, ou salle Saint-Jacques (actuelle salle Fustel de Coulanges).

Malgré ces extensions et la baisse des budgets d’acquisition de collections de 1976 à 1986, la bibliothèque manque d’espace de stockage. De nouveaux magasins sont construits en sous-sol entre 1973 et 1977.

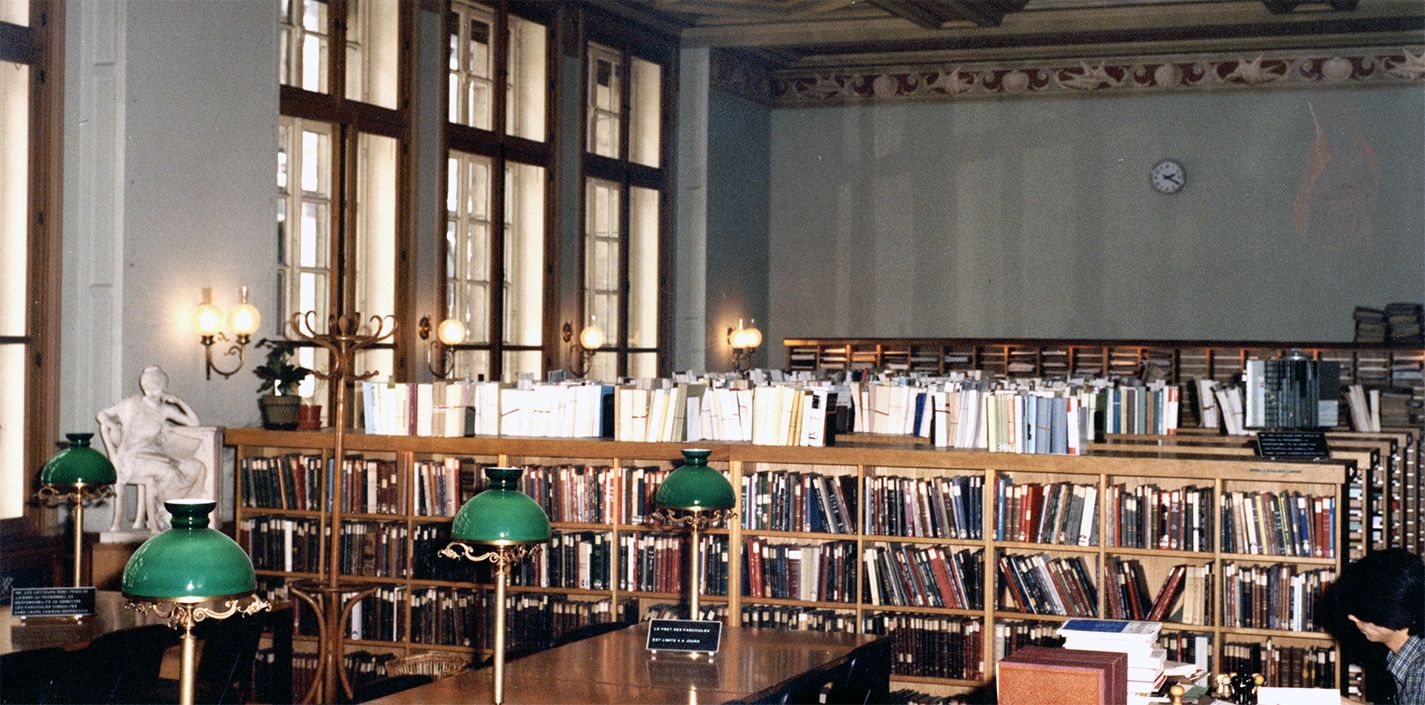

Image : La salle Saint-Jacques (actuelle salle Fustel de Coulanges). Source : BIS, Réserve.

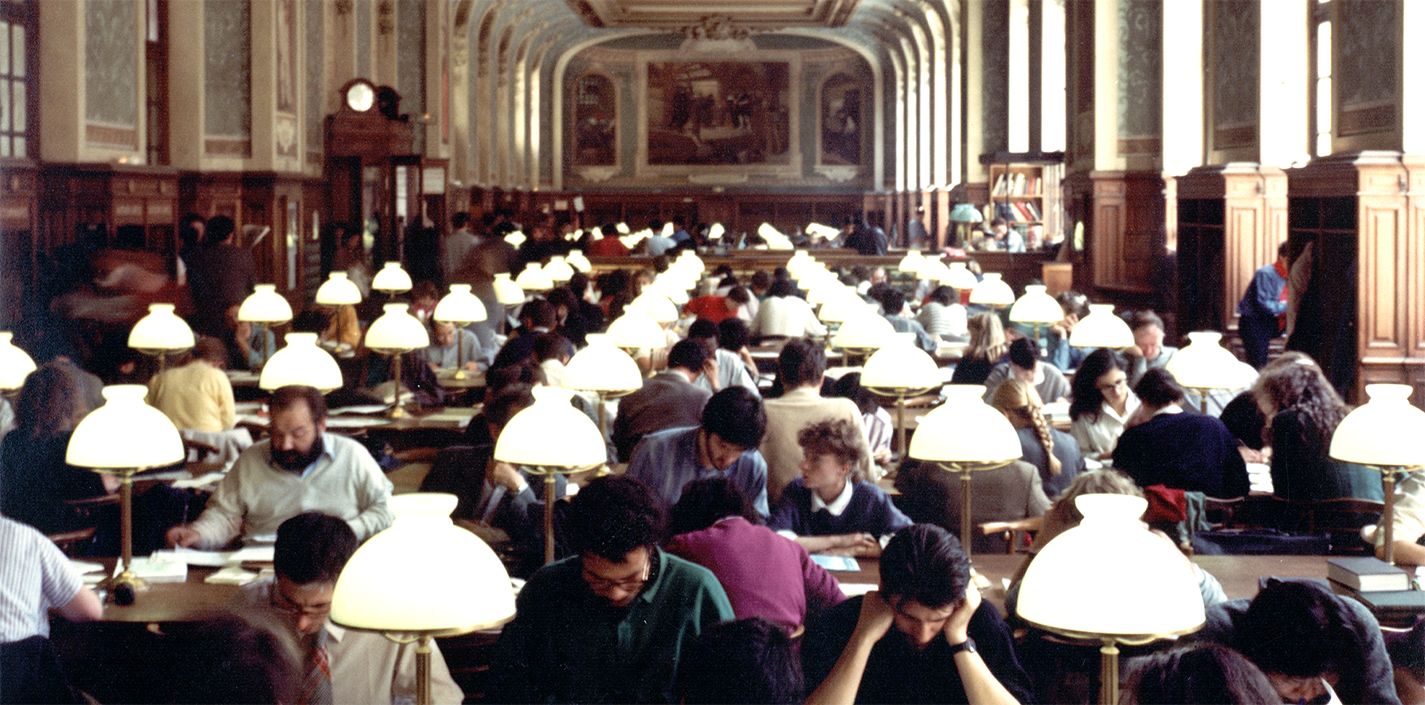

1978

La bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne

Après de nombreux changements de statut et de nom tout au long des XIXe et XXe siècle, la bibliothèque de la Sorbonne devient une bibliothèque interuniversitaire.

Elle relève des universités Paris I, III, IV, V et VII, et dépend pour sa gestion de l’université Paris I.

La bibliothèque du centre de géographie (aujourd’hui Institut de géographie) lui est rattachée la même année.

Image : La grande salle de lecture (aujourd’hui salle Jacqueline de Romilly) en mai 1987. Source : BIS, Réserve.

1982

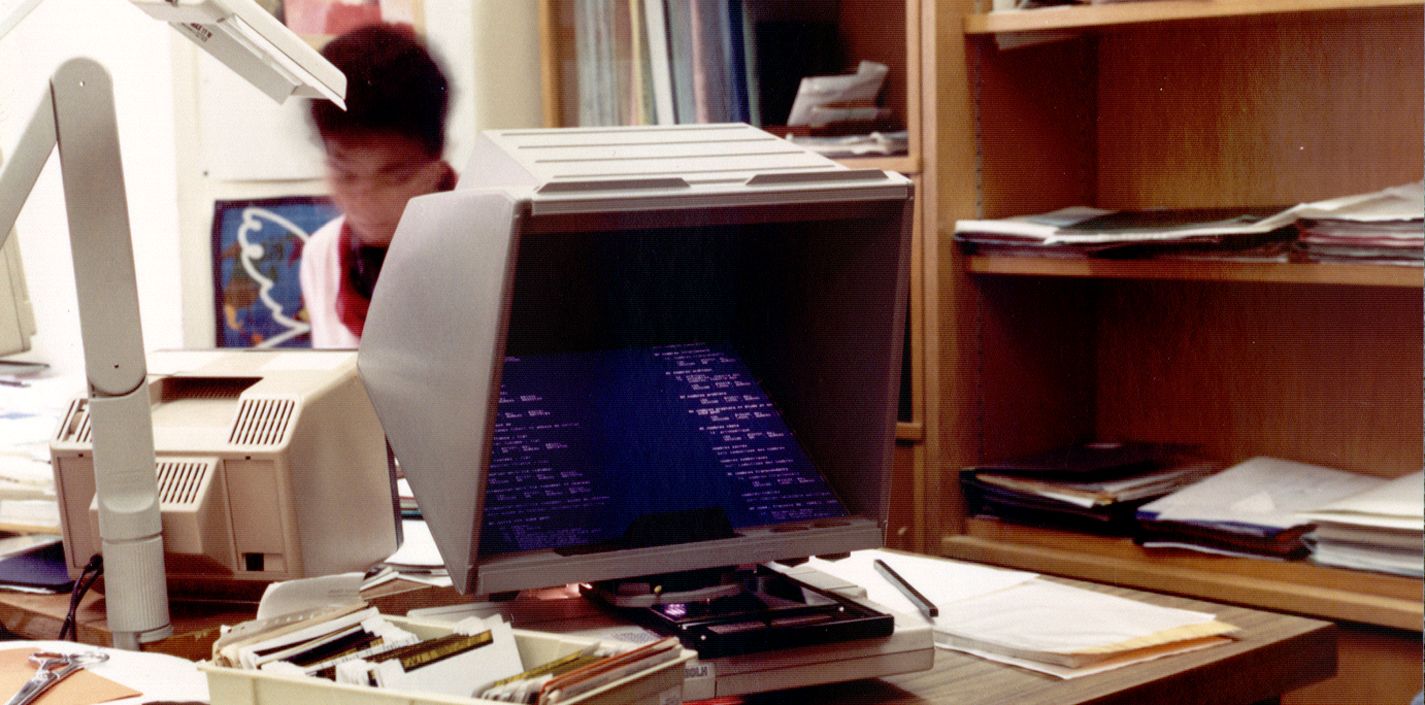

Arrivée des nouvelles technologies à la bibliothèque

La messagerie électronique est utilisée pour le service de prêt entre bibliothèques.

L’informatisation du catalogue général de la bibliothèque est initiée en 1986.

Image : Un terminal de catalogage dans les années 1980. Source : BIS, Réserve.

1983

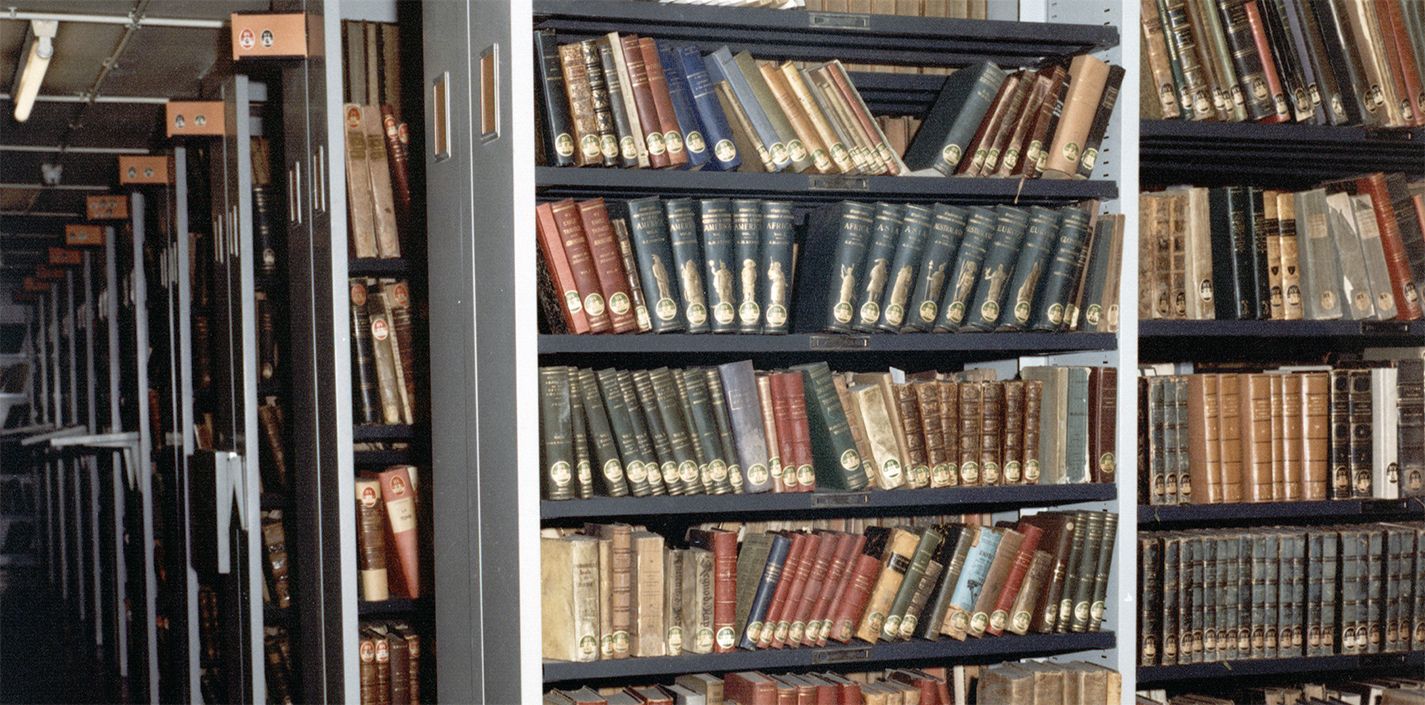

Centre d’acquisition national

À partir du début des années 1980, un réseau national de centres d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique (CADIST) est mis en place par le ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche.

En 1983, la bibliothèque de la Sorbonne est choisie comme CADIST en histoire moderne et bénéficie à ce titre de crédits pour acquérir les publications parues dans cette discipline. Elle devient également CADIST en géographie en 1988, en histoire médiévale en 1992 et en antiquité en 2008.

Image : Un magasin de la bibliothèque. Source : BIS, Réserve.

1992

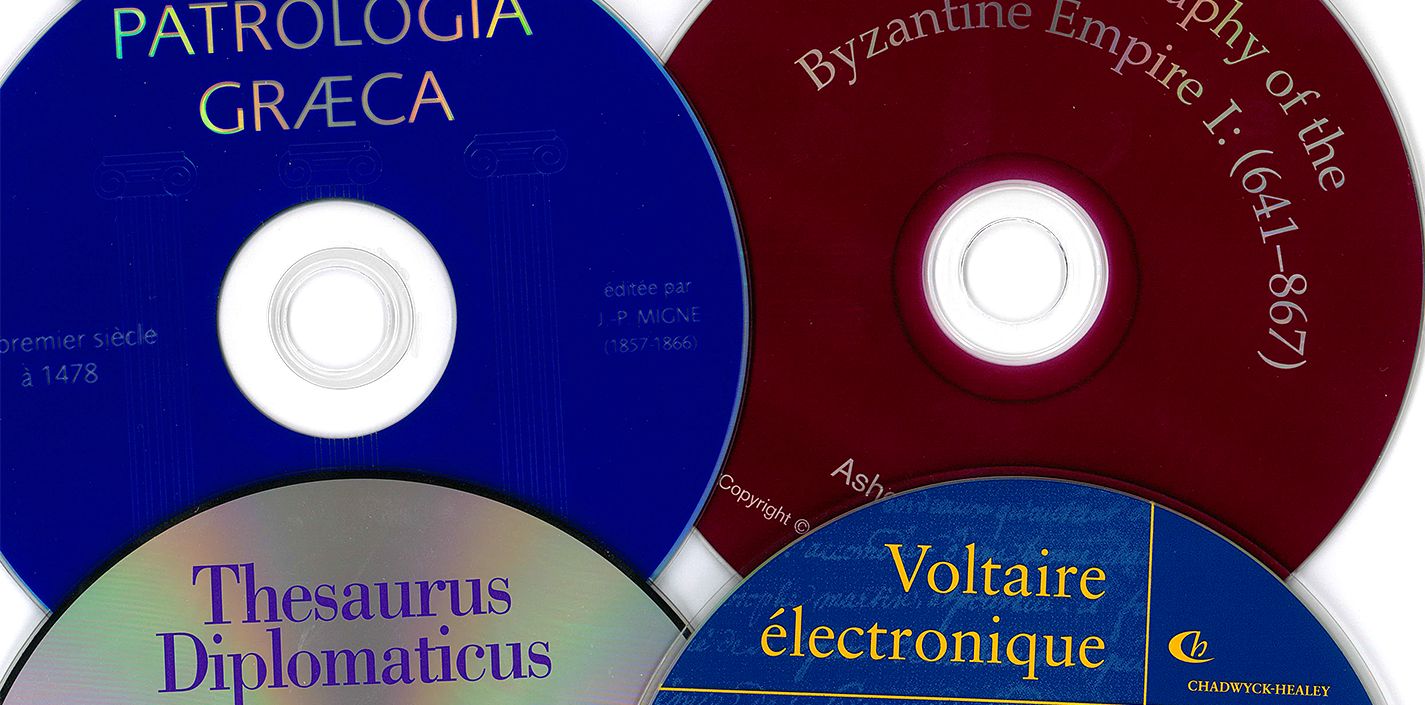

Premières acquisitions de ressources électroniques

Les premières ressources électroniques sont acquises sur CDROM : 7 titres en 1992, 22 en 1996 et 40 en 1998.

Ces ressources (bibliographies, dictionnaires, catalogues de bibliothèques) sont consultables sur des terminaux en salle de bibliographie.

En 2002, la bibliothèque développe une offre de périodiques et articles en texte intégral, accessibles en ligne et sur CDROM.

Image : CDROM de ressources électroniques, années 1990. Source : BIS.

2010

Déménagement de la bibliothèque

Des travaux sont engagés à la bibliothèque afin de l’agrandir, la moderniser et la mettre en conformité avec les règles de sécurité et d’accessibilité.

Les personnels et les collections s’installent provisoirement dans les locaux de la bibliothèque Sainte-Barbe, rue Valette. L’accueil du public est assuré sur ce site pendant toute la durée des travaux.

Image : Salle Jacqueline de Romilly, 2010. Source : BIS.

2013

Réouverture de la bibliothèque rénovée

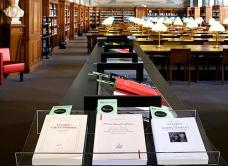

Après trois années de travaux, la bibliothèque rouvre ses portes au public.

Les locaux ont été rénovés et modernisés. Des salles thématiques ont été aménagées et de nouveaux services sont proposés : une salle de formation, un espace détente, une salle de travail en groupe.

La réouverture se traduit par une hausse de la fréquentation.

Image : Salle Fustel de Coulanges, 2013. Source : Patrick H. Muller Photographe Paris.

2017

Bibliothèque CollEx-Persée

En 2017, le ministère en charge de la recherche a constitué le Groupement d’intérêt scientifique (GIS) CollEx-Persée. Son objectif est de favoriser l’exploitation des collections des bibliothèques par les chercheurs.

La BIS a été désignée comme bibliothèque membre (« délégataire ») du GIS. À ce titre, elle bénéficie de subventions du GIS pour développer ses collections d’histoire, sciences de l’antiquité, philosophie et géographie.

La même année, la BIS met en place sa bibliothèque numérique NuBIS, afin de valoriser ses collections patrimoniales en ligne.

Image : Logo du GIS CollEx-Persée. Source : CollEx-Persée.

2020

La BIS fête ses 250 ans !

La BIS fête en décembre 2020 les 250 ans de son ouverture au public.

La même année, sa convention constitutive est revue : elle relève désormais des universités Paris 1 Panthéon - Sorbonne et Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Plusieurs autres conventions de partenariats la lient par ailleurs à d’autres établissements d’enseignement supérieur et de recherche.

Image : Salle Jacqueline de Romilly. Source : BIS.