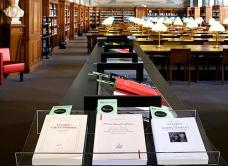

Affiche Victor Cousin et l’Italie Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne

L’exposition accompagne une journée d’études dont le but est d’entamer une réflexion sur la pratique de l’histoire de la philosophie au sein de l’institution académique française à l’époque de Victor Cousin. En particulier, la journée centrera l’attention sur les reconstructions historiographiques de la pensée de la Renaissance, selon trois perspectives de travail : (1) un questionnement des implications idéologiques de la discussion sur le statut de la Renaissance comme « époque philosophique », dans la quête d’autonomie disciplinaire de l’historiographie de la Renaissance face à la concurrence du médiévisme philosophique et du « modernisme cartésien » ; (2) un examen des usages et des appropriations symboliques de certains philosophes ou de certaines doctrines de la Renaissance dans les débats culturels et politiques du XIXe siècle ; (3) une analyse des différents positionnements face à la Renaissance chez les représentants de l’école cousinienne, en tenant compte aussi de leur réception critique.

L’apparition de l’enseignement de l’histoire de la philosophie de la Renaissance dans un cadre institutionnel est un épisode à première vue périphérique dans le contexte universitaire français du XIXe siècle. Elle se produit loin du centre parisien du savoir, à Strasbourg (1841-1842), à l’initiative d’un émigré italien, Giuseppe Ferrari, qui exprimait là une position tout à fait marginale dans le scénario intellectuel alors dominé par le cousinisme. En effet, les cours de Victor Cousin à la Sorbonne ne reconnaissaient à la Renaissance ni consistance philosophique, ni spécificité de contenu, et présentaient la pensée des XVe et XVIe siècles comme une phase de transition confuse entre la scolastique et Descartes. Toutefois, les leçons de Ferrari sur la philosophie de la Renaissance – qui furent d’ailleurs suspendues sous le chef d’accusation d’athéisme – s’inscrivaient dans un mouvement de redécouverte savante pour lequel l’enseignement de Jules Michelet au Collège de France pouvait représenter un ancrage académique. La Renaissance pourrait alors devenir un objet historiographique dissident, à l’égard du pouvoir intellectuel et politique du libéralisme de l’école cousinienne, ainsi que des courants catholiques. On se demandera dans quelle mesure cette genèse a contribué à définir le cadre conceptuel et polémique des reconstructions ou des « refoulements » historiographiques de la culture philosophique de la Renaissance sur la longue durée.

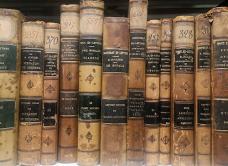

Les pièces présentées sont issues du fonds Victor-Cousin conservé à la BIS, constitué par sa bibliothèque et ses papiers légués à l’Université de Paris en 1863. L’exposition vise à recomposer la constellation de sources philosophiques et historiographiques sur laquelle repose le discours érudit sur la Renaissance à l’époque de Victor Cousin, et en même temps à reproduire les réseaux intellectuels et institutionnels, dans lesquels ce discours était développé. Elle donne à voir quatre types de documents : lettres de la correspondance privée de Cousin et ses papiers de travail (notes, extraits préparatoires), livres rares et anciens d’auteurs de la Renaissance italienne ainsi que des éditions contemporaines de Cousin, enfin études d’historiographie de la Renaissance publiées en France au XIXe siècle (dont les biographies de ces auteurs).

Mario Meliadò Universität Siegen Philosophische Fakultät