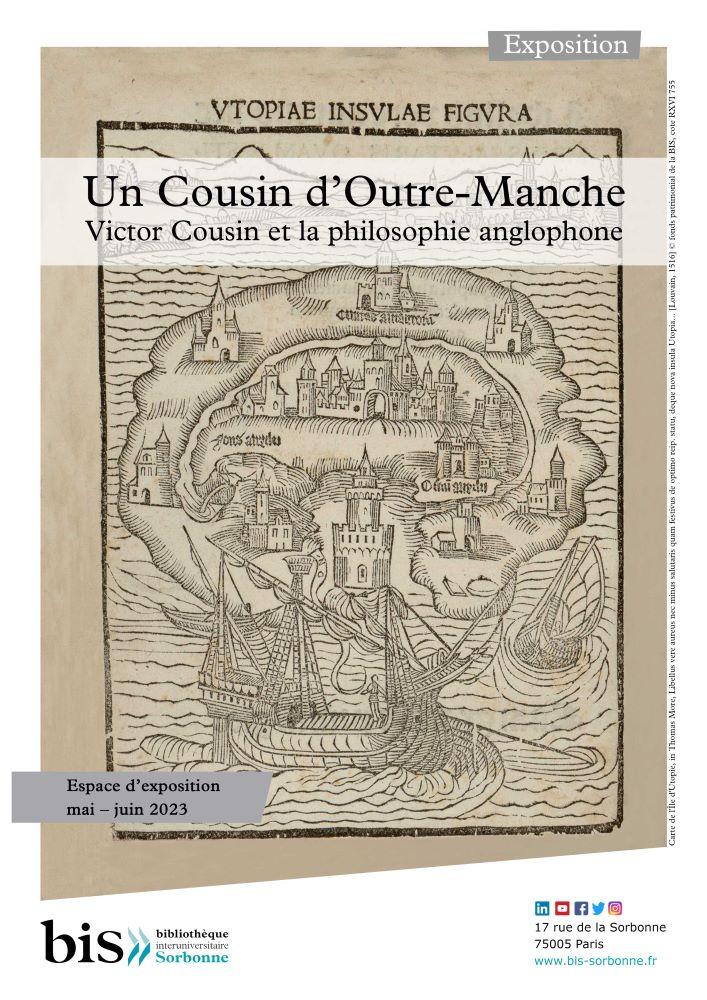

Affiche Un Cousin d’outre-Manche. Victor Cousin et la philosophie anglophone

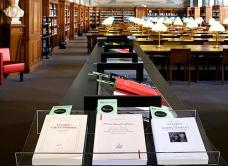

Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne

Victor Cousin (1792-1867), chef de l’institution philosophique française de la monarchie de Juillet jusqu’au début du Second Empire, avait eu dès les premières années de son enseignement, sous la Restauration, une vision géopolitique de sa discipline : les nations d’Europe et de Grande-Bretagne se distinguent aussi par les philosophies. Cela n’empêche pas que soit rejouée, en chaque nation, la même scène : celle du conflit entre le scepticisme et la confiance dans la raison, entre « sensualisme » et « spiritualisme ». C’est pourquoi Cousin peut à la fois introduire Hegel et l’idéalisme allemand en France et chercher la matière de l’enseignement scolaire ailleurs, dans un débat écossais qui culmine avec Thomas Reid (1710-1796). C’est Reid qui était apparu aux philosophes de la Restauration – Royer-Collard (1763-1845) en tête – comme l’antisceptique par excellence, celui qui réfutait Hume et ses précurseurs. Il semblait fournir le modèle de ce que devait être l’enseignement de la philosophie de l’esprit qui devait se substituer à la doctrine et à la méthode de la Révolution, incarnée par les Idéologues, eux-mêmes disciples du Hume français, Condillac.

L’intérêt de Cousin pour la philosophie écossaise ne se limite pas à la découverte avec Reid de l’antidote du poison sceptique et d’une méthode pour la psychologie en chambre ; il concerne aussi les institutions. Les universités écossaises donnent à la philosophie un rôle central dans l’éducation des garçons et, mieux, la placent au centre de la culture. C’est donc une philosophie de l’éducation, cohérente avec ses ambitions pour l’instruction publique en France, que Cousin recherche dans ses échanges avec ses collègues écossais, au premier chef William Hamilton (1788-1856) qui, comme Cousin, dès 1817, avait fait le voyage d’Allemagne. L’ambition éducative, le souci d’une institution scolaire qui puisse rivaliser avec ce qui se fait de mieux en Europe et outre-Manche, se joignent aux enjeux de reconnaissance mutuelle qui sont manifestes dans la correspondance de Cousin avec ses pairs étrangers. Tout cela l’emporte certainement en importance, aux yeux de l’histoire intellectuelle comme, peut-être, aux yeux de Cousin lui-même, sur la controverse métaphysique qui marque la réception de la philosophie de Kant et des « post-kantiens » en Écosse comme en France. Elle oppose un idéalisme du « conditionné » – c’est la position de Hamilton, pour qui il n’y a de connaissance que du relatif – et un idéalisme absolu qui implique une rupture avec l’approche psychologique.

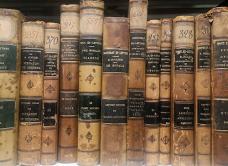

La bibliothèque de Cousin reflète la variété de son intérêt pour la philosophie britannique, mais aussi ses hiérarchies : Thomas Hobbes et les libres penseurs y sont bien moins présents que les universitaires écossais et les grands fondateurs, Francis Bacon et John Locke. Les papiers et la correspondance présents dans le fonds Victor-Cousin, comme les traductions entre le français et l’anglais, autant que les cours, donnent la mesure de l’étendue et de l’intensité d’un réseau intellectuel et politique qui se déploie bien au-delà du lien privilégié avec l’Université écossaise, jusqu’aux philosophes de Nouvelle Angleterre qui découvriront Reid à travers les cours de Cousin et d’autres Français.

-Commissariat scientifique : Laurent Jaffro (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Luc Courtaux (BIS)

-Coordination : Isabelle Diry (BIS)

-Réalisation : Laury Grard, Sylvie Struyve, Clothilde Chevallier (BIS)

Exposition

Du 04/05 au 07/07/2023 de 09:00 à 20:00

Exposition

Du 04/05 au 07/07/2023 de 09:00 à 20:00

Exposition

Du 04/05 au 07/07/2023 de 09:00 à 20:00

Exposition

Du 04/05 au 07/07/2023 de 09:00 à 20:00