Expositions précédentes

2024

2023

![]() La science-fiction en Sorbonne

La science-fiction en Sorbonne

![]() Un Cousin d’outre-Manche. Victor Cousin et la philosophie anglophone

Un Cousin d’outre-Manche. Victor Cousin et la philosophie anglophone

![]() Jean de Léry et les livres :

Autour de l’Histoire d’un voyage faict en terre du Brésil (1578)

Jean de Léry et les livres :

Autour de l’Histoire d’un voyage faict en terre du Brésil (1578)

2022

![]() L’entreglose

L’entreglose

![]() Résonances oasiennes

Résonances oasiennes

![]() Inventer l’Indochine. Cartographier l’ailleurs (1873-1936)

Inventer l’Indochine. Cartographier l’ailleurs (1873-1936)

![]() Écopoétique ou littérature environnementale

Écopoétique ou littérature environnementale

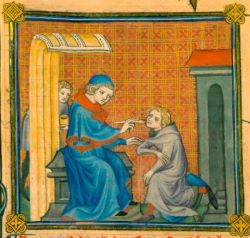

![]() La Bible et l’expérience exégétique au Moyen Âge et à l’époque moderne

La Bible et l’expérience exégétique au Moyen Âge et à l’époque moderne

![]() La BIS en pratiques

La BIS en pratiques

![]() (IN)ERRANCE 3

(IN)ERRANCE 3

2021

![]() Emmanuel de Martonne : 1921-2021 Centenaire des grandes excursions en Roumanie

Emmanuel de Martonne : 1921-2021 Centenaire des grandes excursions en Roumanie

![]() Festival "Territoires en images"

Festival "Territoires en images"

![]() Les damnés de la Commune, dans l’atelier de Raphaël Meyssan

Les damnés de la Commune, dans l’atelier de Raphaël Meyssan

![]() Rousseau, romancier malgré lui : Julie ou la Nouvelle Héloïse

Rousseau, romancier malgré lui : Julie ou la Nouvelle Héloïse

![]() Romancières françaises du XXe siècle

Romancières françaises du XXe siècle

![]() Les 72 jours de la Commune

Les 72 jours de la Commune

![]() Il y a 250 ans, un 3 décembre

Il y a 250 ans, un 3 décembre

![]() (IN)ERRANCE 2

(IN)ERRANCE 2

2020

![]() "Sur terre et sur mer, nous nous battrons" - Isabela Botelho

"Sur terre et sur mer, nous nous battrons" - Isabela Botelho

![]() La BIS en coulisse

La BIS en coulisse

![]() (IN)ERRANCE

(IN)ERRANCE

![]() Hervé Bacquet, « Sillonner le livre » et « Lézardes, fissures, biffures. Le dessin typophage »

Hervé Bacquet, « Sillonner le livre » et « Lézardes, fissures, biffures. Le dessin typophage »

![]() Naissance d’une bibliothèque 1 : Jean-Gabriel Petit de Montempuys, le fondateur

Naissance d’une bibliothèque 1 : Jean-Gabriel Petit de Montempuys, le fondateur

2019

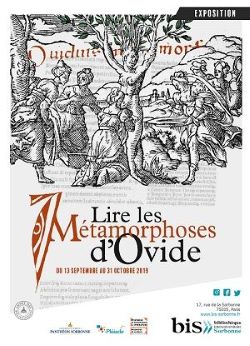

![]() Lire les Métamorphoses d’Ovide

Lire les Métamorphoses d’Ovide

![]() L’Éclectique

L’Éclectique

![]() Sir Kenelm Digby (1603-1665) en France : Alchimiste, disciple de Descartes et bibliophile

Sir Kenelm Digby (1603-1665) en France : Alchimiste, disciple de Descartes et bibliophile

![]() Victor Cousin et l’Italie

Victor Cousin et l’Italie

![]() Des écrivains à la Bibliothèque de la Sorbonne

Des écrivains à la Bibliothèque de la Sorbonne

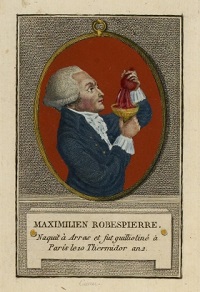

![]() 1792-1794 Peurs et enthousiasmes, de l’usage politique des émotions

1792-1794 Peurs et enthousiasmes, de l’usage politique des émotions

![]() Cartes postales en guerre (1914-1918)

Cartes postales en guerre (1914-1918)

2018

![]() Examens, grades et diplômes. La validation des compétences par les universités du XIIe siècle à nos jours

Examens, grades et diplômes. La validation des compétences par les universités du XIIe siècle à nos jours

![]() Il y a cinquante ans, un printemps pas comme les autres en Sorbonne...

Il y a cinquante ans, un printemps pas comme les autres en Sorbonne...

![]() Les affiches de mai 68 dans les collections de la BIS

Les affiches de mai 68 dans les collections de la BIS

![]() À la conquête de la Sorbonne : Marie Curie et autres pionnières…

À la conquête de la Sorbonne : Marie Curie et autres pionnières…

![]() Courses philosophiques en Allemagne

Courses philosophiques en Allemagne

2017

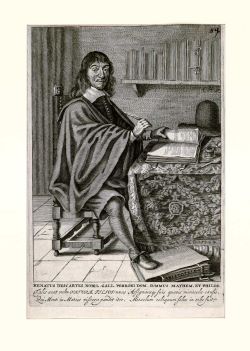

![]() Le Discours de la méthode a 380 ans…

Le Discours de la méthode a 380 ans…

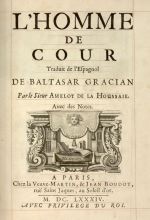

![]() Le mépris de la Cour. L’inspiration anti-aulique en France et en Espagne (XVIe-XVIIe siècles)

Le mépris de la Cour. L’inspiration anti-aulique en France et en Espagne (XVIe-XVIIe siècles)

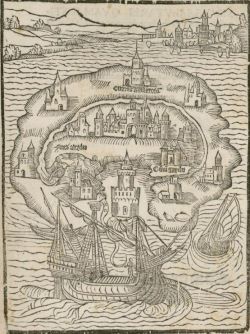

![]() Entre fiction, rêve et histoire : promenade en utopies

Entre fiction, rêve et histoire : promenade en utopies

2016

![]() D’encre et de papier

D’encre et de papier

![]() À l’assaut des moulins : éditions cervantines de la bibliothèque de la Sorbonne

À l’assaut des moulins : éditions cervantines de la bibliothèque de la Sorbonne

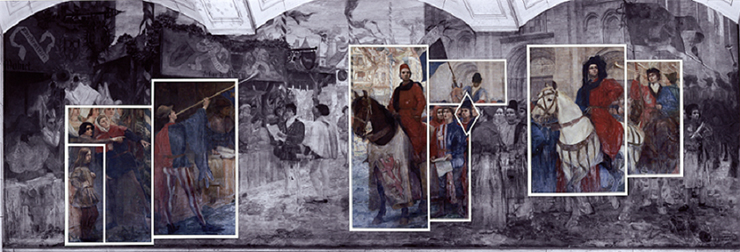

![]() Jean-Joseph Weerts, peintre de la Fête du Lendit

Jean-Joseph Weerts, peintre de la Fête du Lendit

![]() Il y a 800 ans naissait l’université de Paris...

Il y a 800 ans naissait l’université de Paris...

2015

![]() Territoires de l’imaginaire

Territoires de l’imaginaire

![]() Le règne de Louis XIV, un moment de gloire de la gravure

Le règne de Louis XIV, un moment de gloire de la gravure

![]() Josse Bade, imprimeur humaniste

Josse Bade, imprimeur humaniste

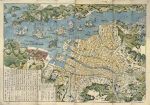

![]() Le Japon et la mer : une cartographie asiatique

Le Japon et la mer : une cartographie asiatique

2014

![]() L’Université de Paris à l’heure de la Libération

L’Université de Paris à l’heure de la Libération

![]() Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre

Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre

![]() Manuscrits médiévaux

Manuscrits médiévaux

L’entreglose

17 septembre - 14 décembre 2022

L’Entreglose , une exposition de Jean Lancri

Jean Lancri vit et travaille à Paris et en Bretagne. Artiste et universitaire, angliciste puis plasticien, il est professeur émérite de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où il a enseigné de 1980 à 1999 dans l’UFR des arts plastiques et sciences de l’art dont il a été directeur pendant plusieurs années.

Après de nombreuses expositions en France et à l’étranger, il se consacre depuis 1992 au « Cycle de Cheval-à-vélo », dont les trois dernières manifestations ont eu pour lieu, en 2018, le Musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg puis la galerie Michel Journiac à Paris, en 2022, le Musée Bossuet à Meaux. Elles y confrontaient, pour la première fois dans ce « Cycle », Marcel Duchamp et le Facteur Cheval, préfigurant ainsi l’exposition L’entreglose à la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne.

Dans L’entreglose, tout fait aussi écho aux mots d’Edmond Jabès, que Jean Lancri lut opportunément sur l’une des tables de la Bibliothèque : « le livre est le labyrinthe, tu crois en sortir, tu t’y enfonces » ainsi qu’à ceux de Montaigne qui écrivit au terme des Essais : « Il y a plus affaire à interpreter les interpretations qu’à interpreter les choses, et plus de livres sur les livres que sur autre subject : nous ne faisons que nous entregloser ». (Livre III, chapitre XIII, « De l’expérience »).

Résonances oasiennes

03 octobre - 14 décembre 2022

Résonances oasiennes

à la bibliothèque de Géographie

Îlots de vie surgissant au milieu de l’aridité du désert, les cités oasiennes séculaires sont aujourd’hui mises à mal par des politiques de rationalisation et de modernisation inspirées des modèles occidentaux. La cité oasienne se voit ainsi écartelée entre un potentiel agricole à exploiter et un décor touristique à valoriser, au détriment de sa richesse architecturale et des pratiques quotidiennes de ses habitants. S’inscrivant en faux contre cette évolution, cette exposition propose une approche sensible de ces territoires pour mieux en révéler et défendre leur singularité.

Elle propose de cheminer à travers les cités de Tiznit au Maroc, de Kenadsa en Algérie, de Nefta et de Gafsa en Tunisie pour donner à comprendre les fondements de leur adaptation à un contexte climatique extrême. Puis, elle invite à réfléchir sur cet héritage fécond pour proposer de nouvelles perspectives d’adaptation au contexte climatique par la promotion de l’écoconstruction et l’écodesign.

Cette exposition s’articule autour du livre éponyme, disponible à notre catalogue ou en téléchargement l’intégral en format Epub ou par chapitre au format pdf via le carnet de recherche hypothèses Zerka disponible à notre catalogue

La bibliothèque de géographie a travaillé à l’élaboration de cette exposition en lien avec David Goeury, géographe, membre de l’unité de recherche « Médiations. Sciences des lieux, sciences des liens » de Sorbonne Université. Il codirige un ensemble de programmes de recherche-action transdisciplinaires sur la résilience des espaces oasiens.

Les visiteurs sont invités à se munir d’un casque audio à brancher sur leur smartphone, afin de profiter pleinement des enregistrements sonores proposés via un QR code accompagnant chaque panneau.

Ces podcasts ont été enregistrés par Noha Gamal Said et sont accessibles via le site Cartophonies du laboratoire Cresson.

A l’occasion de l’accrochage de l’exposition, une conférence aura lieu dans le Nouvel Amphithéâtre du rez-de-chaussée de l’Institut Géographique, 191 rue St Jacques de 14h30 à 16h30.

Les étudiants de Master 2 « Mondialisation et développement des Suds », participeront aux débats dans le cadre d’une session de cours "Patrimoines des Suds" .

Lors de cette table ronde, interviendront David Goeury, précédemment cité, ainsi que les co-auteurs de l’ouvrage « Résonances oasiennes, approches sensibles de l’urbain au Sahara » :

Irène Carpentier, géographe et chercheuse au CIRAD ». Elle interroge les nouvelles formes - de valorisation des territoires oasiens dans le sud tunisien, et a proposé une réflexion sur la mise en question des modèles de développement agricoles et de gestion des ressources naturelles dans le contexte post-2011.

Salima Naji, architecte et docteure en anthropologie sociale. Elle est engagée dans de nombreux projets de protection du patrimoine oasien. Avec son agence, elle propose une alternative constructive privilégiant les technologies des matériaux premiers et biosourcés dans une démarche d’innovation respectueuse de l’environnement. Elle a construit à ce jour une quarantaine de bâtiments bioclimatiques en terre ou en pierre.

Noha Gamal Saïd, docteur en architecture et urbanisme, enseignante-titulaire au département d’architecture et d’urbanisme à l’Université de Ain Shams au Caire ; chercheure-associée au laboratoire CRESSON (UMR Ambiances, Architectures, Urbanités). Ces thématiques de travail se fondent sur la notion d’ambiance liée plus particulièrement à l’espace sonore.

Une trentaine de places sont disponibles sur réservations.

Si vous souhaitez assister à la conférence, merci d’adresser votre demande à : bibgeo@bis-sorbonne.fr

La science-fiction en Sorbonne

La science-fiction en Sorbonne

14 septembre - 20 décembre 2023

Commissariat par Irène Langlet et Simon Bréan

Depuis 2017, la BIS développe une politique active d’acquisition d’œuvres de science-fiction, en lien avec l’intérêt croissant que suscite ce genre à l’Université.

À travers son fonds patrimonial et son fonds général, ces collections seront mises en perspective critique par les commissaires de l’exposition, Irène Langlet, professeure de littérature contemporaine à l’université Gustave Eiffel, et Simon Bréan, maître de conférences en littérature française des XXe et XXIe siècles à Sorbonne Université.

Inventer l’Indochine. Cartographier l’ailleurs (1873-1936)

Inventer l’Indochine. Cartographier l’ailleurs (1873-1936)

Du 7 mars au 23 juillet 2022

à la bibliothèque de géographie

De la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, la découverte, la conquête puis l’organisation des terres extrême-orientales colonisées par la France donne lieu à une production de cartes où s’entremêlent science et subjectivité, pouvoir et échanges culturels.

Le fonds qu’en conserve la bibliothèque de l’Institut de Géographie de Paris permet d’appréhender comment les savoir-faire cartographiques ont été progressivement élaborés et adaptés pour rendre compte de terres jusqu’alors largement inconnues des Européens. À travers cette évolution se dessine celle de la géographie et du regard occidental porté sur l’étranger.

La bibliothèque de géographie a travaillé à l’élaboration de cette exposition en lien avec des enseignants-chercheurs de l’Institut de Géographie de Paris .

L’exposition "Inventer l’Indochine. Cartographier l’ailleurs (1873-1936)" est visible du 7 mars au 23 juillet 2022.

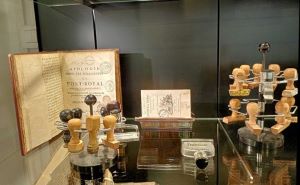

La BIS en pratiques 1770-2020 : lecteurs, usages, outils

25 novembre 2021 - 10 mars 2022

La bibliothèque de l’université a été ouverte le 3 décembre 1770, il y a 251 ans. Elle était alors logée de l’autre côté de la rue Saint-Jacques, au lycée Louis-le-Grand, était ouverte 13h30 par semaine de janvier à août, comptait 20 000 volumes et desservait quelques milliers de professeurs et d’étudiants. La Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne - ou BIS depuis 2012 - installée dans ce quadrilatère depuis 1823 et dans ces locaux depuis 1897 (pour l’essentiel) est ouverte 61 heures par semaine, compte plus de deux millions de documents et 21 000 lecteurs inscrits.

La présentation d’objets et de documents faite à l’Espace d’exposition n’entreprend pas de retracer son histoire complexe. On pourra se reporter pour cela à l’ouvrage collectif La bibliothèque de la Sorbonne : 250 ans d’histoire au cœur de l’université (Paris, décembre 2021). L’objet est ici différent et bien plus modeste : témoigner des usages de travail de son personnel et de son public à travers plusieurs pièces d’archives internes et quelques objets ayant survécu aux transformations des pratiques professionnelles. Un bon nombre de ceux présentés ici ont été collectés à cette occasion. Le mouvement succède à la collecte d’archives orales (voir quelques extraits sur la chaîne Youtube) menée depuis 2019.

Inscrire, estampiller, cataloguer, prêter, réglementer : ces activités ont demandé le recours à l’usage d’estampilles, de bulletins, de panneaux d’affichage, d’étiquettes et de fantômes, aujourd’hui de codes-barres et de puces RFID. Il faut imaginer autour d’autres outils indispensables : chariots à livres, échelles à étagères, meubles à tiroirs, plumes et machines à écrire. La matière est riche, alors même que l’histoire des bibliothécaires et celle des collections ont été laissées de côté. Le public qui va et vient d’un jour à l’autre, d’une année scolaire à l’autre, éternellement renouvelé, laisse finalement - quelle frustration - assez peu de traces : quelques statistiques à exhumer, pas d’images avant le 20e siècle. Heureusement on trouve dans les archives une série discontinue mais riche de registres de prêt qui font aujourd’hui l’objet d’un programme de recherche. Le projet est celui d’une évocation sensible plutôt que celui d’une narration raisonnée. Il évoquera peut-être quelques souvenirs à nos lecteurs nés avant l’âge des réseaux et de l’informatique. Il espère susciter l’étonnement amusé des plus jeunes et leur rappeler leurs prédécesseurs dans ces lieux depuis 251 ans.

![]() Conception : Juliette Jestaz, cheffe du Département des manuscrits et livres anciens, avec l’aide d’Isabelle Diry, conservatrice au DMLA et de Marie-Thérèse Petiot, cheffe du Département du développement des collections

Conception : Juliette Jestaz, cheffe du Département des manuscrits et livres anciens, avec l’aide d’Isabelle Diry, conservatrice au DMLA et de Marie-Thérèse Petiot, cheffe du Département du développement des collections

![]() Réalisation : Gaëlle Fuchs, Sylvie Struyve (atelier de restauration de la BIS) ; affiche : Sylvain Boyer

Réalisation : Gaëlle Fuchs, Sylvie Struyve (atelier de restauration de la BIS) ; affiche : Sylvain Boyer

![]() Accès : BIS-Espace exposition (1er étage). Ouvert aux lectrices et lecteurs de la BIS.

Accès : BIS-Espace exposition (1er étage). Ouvert aux lectrices et lecteurs de la BIS.

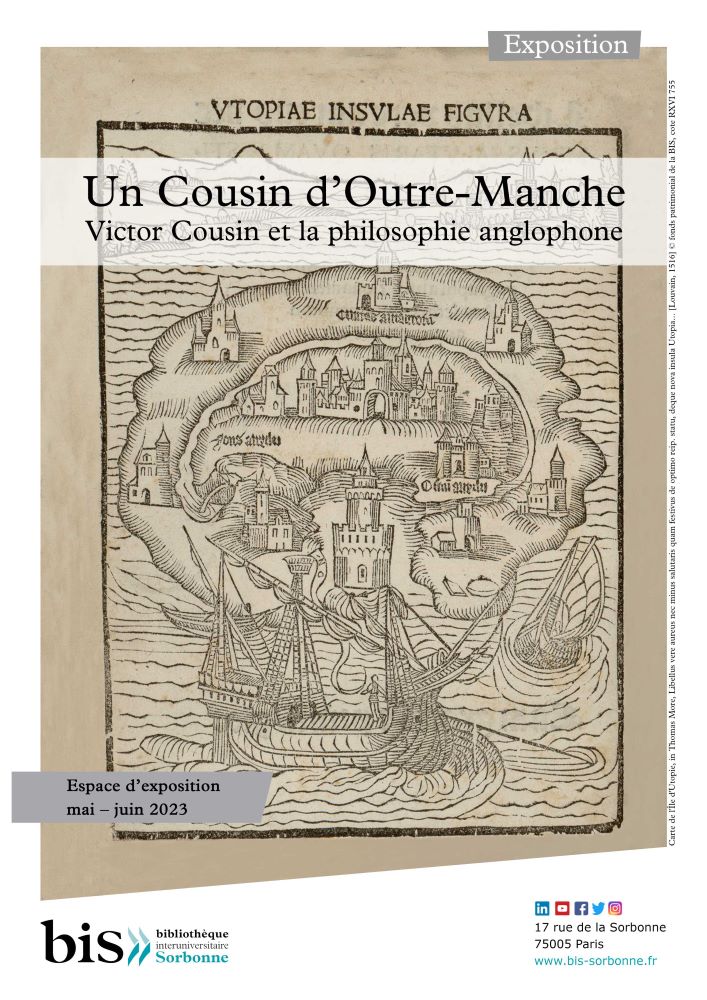

Un Cousin d’outre-Manche. Victor Cousin et la philosophie anglophone

4 mai - 7 juillet 2023

Un Cousin d’outre-Manche. Victor Cousin et la philosophie anglophone

Victor Cousin (1792-1867), chef de l’institution philosophique française de la monarchie de Juillet jusqu’au début du Second Empire, avait eu dès les premières années de son enseignement, sous la Restauration, une vision géopolitique de sa discipline : les nations d’Europe et de Grande-Bretagne se distinguent aussi par les philosophies. Cela n’empêche pas que soit rejouée, en chaque nation, la même scène : celle du conflit entre le scepticisme et la confiance dans la raison, entre « sensualisme » et « spiritualisme ». C’est pourquoi Cousin peut à la fois introduire Hegel et l’idéalisme allemand en France et chercher la matière de l’enseignement scolaire ailleurs, dans un débat écossais qui culmine avec Thomas Reid (1710-1796). C’est Reid qui était apparu aux philosophes de la Restauration – Royer-Collard (1763-1845) en tête – comme l’antisceptique par excellence, celui qui réfutait Hume et ses précurseurs. Il semblait fournir le modèle de ce que devait être l’enseignement de la philosophie de l’esprit qui devait se substituer à la doctrine et à la méthode de la Révolution, incarnée par les Idéologues, eux-mêmes disciples du Hume français, Condillac.

L’intérêt de Cousin pour la philosophie écossaise ne se limite pas à la découverte avec Reid de l’antidote du poison sceptique et d’une méthode pour la psychologie en chambre ; il concerne aussi les institutions. Les universités écossaises donnent à la philosophie un rôle central dans l’éducation des garçons et, mieux, la placent au centre de la culture. C’est donc une philosophie de l’éducation, cohérente avec ses ambitions pour l’instruction publique en France, que Cousin recherche dans ses échanges avec ses collègues écossais, au premier chef William Hamilton (1788-1856) qui, comme Cousin, dès 1817, avait fait le voyage d’Allemagne. L’ambition éducative, le souci d’une institution scolaire qui puisse rivaliser avec ce qui se fait de mieux en Europe et outre-Manche, se joignent aux enjeux de reconnaissance mutuelle qui sont manifestes dans la correspondance de Cousin avec ses pairs étrangers. Tout cela l’emporte certainement en importance, aux yeux de l’histoire intellectuelle comme, peut-être, aux yeux de Cousin lui-même, sur la controverse métaphysique qui marque la réception de la philosophie de Kant et des « post-kantiens » en Écosse comme en France. Elle oppose un idéalisme du « conditionné » – c’est la position de Hamilton, pour qui il n’y a de connaissance que du relatif – et un idéalisme absolu qui implique une rupture avec l’approche psychologique.

La bibliothèque de Cousin reflète la variété de son intérêt pour la philosophie britannique, mais aussi ses hiérarchies : Thomas Hobbes et les libres penseurs y sont bien moins présents que les universitaires écossais et les grands fondateurs, Francis Bacon et John Locke. Les papiers et la correspondance présents dans le fonds Victor-Cousin, comme les traductions entre le français et l’anglais, autant que les cours, donnent la mesure de l’étendue et de l’intensité d’un réseau intellectuel et politique qui se déploie bien au-delà du lien privilégié avec l’Université écossaise, jusqu’aux philosophes de Nouvelle Angleterre qui découvriront Reid à travers les cours de Cousin et d’autres Français.

![]() Commissariat scientifique : Laurent Jaffro (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Luc Courtaux (BIS)

Commissariat scientifique : Laurent Jaffro (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Luc Courtaux (BIS)

![]() Coordination : Isabelle Diry (BIS)

Coordination : Isabelle Diry (BIS)

![]() Réalisation : Laury Grard, Sylvie Struyve, Clothilde Chevallier (BIS)

Réalisation : Laury Grard, Sylvie Struyve, Clothilde Chevallier (BIS)

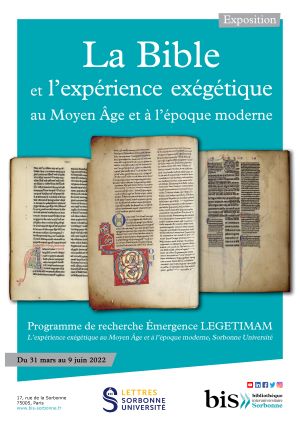

La Bible et l’expérience exégétique au Moyen Âge et à l’époque moderne

Jusqu’ au jeudi 9 juin 2022

Cette exposition est le fruit d’une collaboration entre le Département des manuscrits et des livres anciens de la BIS et les enseignants-chercheurs impliqués dans le programme de recherche Émergence LEGETIMAM* de Sorbonne Université – Faculté des Lettres, dirigé par Frédérique LACHAUD, Marielle LAMY et Sumi SHIMAHARA.

Une exposition coordonnée par :

Isabelle DIRY-LÖNS, BIS

Francesco SIRI, IRHT-CNRS

et réalisée par l’atelier de restauration de la BIS :

Gaëlle FUCHS

Laury GRARD

Sylvie STRUYVE

* LEGETIMAM : L’expérience exégétique au Moyen Âge et à l’époque moderne

L’exégèse de la Bible est un domaine qui a été très largement investi par les savants du Moyen Âge et de la première modernité, comme en témoigne le nombre considérable de commentaires que ces époques nous ont légués. Loin d’être de simples explications du Livre, ces œuvres recèlent une profonde réflexion sur l’ordre du monde, la société, les pouvoirs. Commenter la Bible permet, alors, de comprendre et d’interpréter les événements politiques, de leur donner un sens, plus largement de définir un cadre politique légitime dans une économie du Salut. Grâce à une lecture savante qui en dégage les différents sens, le Livre offre une grille de compréhension des événements et peut amener à orienter, justifier ou critiquer les choix opérés. Héritière de l’exégèse patristique, l’exégèse médiévale fut pratiquée dans des milieux variés, dans les monastères, dans les chapitres cathédraux, dans les écoles. Montrer sa capacité à commenter la Bible était aussi un passage obligé pour les carrières ecclésiastiques de haut vol. Et l’exégèse nourrit aussi bien la réflexion sur l’histoire que des pans entiers de la production littéraire, en langue vernaculaire, à destination des laïcs, ou encore la fabrication d’images.

L’Université de Paris fut réputée au Moyen Âge pour sa faculté de théologie et fut le lieu d’une intense activité exégétique. Le fonds ancien de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne conserve un grand nombre de manuscrits médiévaux issus des bibliothèques de certains des vingt-huit petits collèges de l’Université de Paris, réunis en 1763 au Collège Louis-le-Grand. Intégrés aux premières collections de la Bibliothèque de l’Université ouverte au public en 1770, ils évitèrent la dispersion que connurent d’autres fonds durant la Révolution française (ainsi, les manuscrits du Collège de Sorbonne, aujourd’hui conservés à la Bibliothèque nationale de France). Les collections actuelles de la BIS comportent donc un grand nombre de manuscrits bibliques et exégétiques.

Le programme de recherche Émergence LEGETIMAM (L’expérience exégétique au Moyen Âge et à l’époque moderne) de Sorbonne Université a permis d’en numériser vingt-huit, pour lesquels des chercheurs associés au projet rédigent de nouvelles notices. Grâce à ces travaux, on a pu identifier de nouveaux témoins manuscrits de textes rares, comme la Généalogie et la Préface de Joachim de Flore (MS 167), ou plus courants mais non repérés dans les éditions récentes, telle la Glose sur les Lamentations ici présentée (MS 156).

L’exposition offre une sélection de ces ouvrages et donne à voir l’« expérience exégétique » dans sa matérialité, indissociable de son approche intellectuelle. L’iconographie du Livre, ses commentaires, ses gloses, ses paraphrases en langue vernaculaire, son usage pour la prédication sont autant d’exemples des multiples usages que les savants et les hommes de cour du Moyen Âge et de l’époque moderne firent de la Bible.

Jean de Léry et les livres : Autour de {l’Histoire d’un voyage faict en terre du Brésil} (1578)

18 janvier – 29 mars 2023

Jean de Léry et les livres : Autour de l’Histoire d’un voyage faict en terre du Brésil (1578)

L’Histoire d’un voyage faict en la terre de Brésil de Jean de Léry est au programme du CAPES et des agrégations de Lettres en 2023 (éd. F. Lestringant, Paris, LGF, Livre de Poche / Classiques, 1994).

Autodidacte et voyageur de terrain, Jean de Léry n’a pas au départ le profil d’un humaniste ni d’un érudit. Sa culture protestante implique toutefois la lecture et la méditation quotidienne de la Bible, en traduction française. De plus, pour devenir pasteur, après son voyage, il s’est formé aux techniques de l’interprétation des textes et de l’éloquence sacrée.

Parti tout jeune découvrir le Brésil, Léry en a rapporté des notes et des souvenirs qui n’aboutiront à la publication que vingt ans après son voyage. Dans l’entretemps, les guerres de Religion se sont durablement installées en Europe. Avec l’Histoire mémorable du siège de Sancerre (1574), son premier livre, Léry commence une œuvre de mémorialiste et d’historien, afin de témoigner des persécutions contre les Réformés. Aidé dans son entreprise par ses protecteurs, les Coligny, et par ses amis de Genève, il publie ensuite l’Histoire d’un voyage faict en terre du Brésil (1578), afin de réfuter par son témoignage vécu la présentation hostile de l’expédition réformée proposée de manière polémique par André Thevet dans sa Cosmographie universelle (1575).

Parti de l’observation directe (« autopsie »), Léry en vient peu à peu à lire les autres connaisseurs du Brésil pour compléter ou contextualiser ses propres observations de terrain. Au fil des rééditions de son livre (pas moins de quatre, de 1580 à 1611), il étoffe progressivement son œuvre en puisant dans la bibliothèque des voyages anciens ou modernes : relations de voyage au Nouveau et dans l’Ancien Monde, livres d’histoire et de géographie, encyclopédies, histoires naturelles… Le voyageur autodidacte prend peu à peu l’étoffe d’un savant, reconnu par la Respublica literaria européenne.

Cette exposition, réalisée grâce aux nombreuses ressources disponibles dans les collections patrimoniales de la BIS, propose un itinéraire virtuel entre des livres que Léry a pu rencontrer en cherchant des informations sur le Brésil ; y figurent aussi d’autres livres évoquant les controverses et les violences du temps des guerres de Religion, qui sont aussi étroitement liées à la rédaction de son livre.

![]() Commissariat scientifique : Alexandre Tarrête (Sorbonne Université/CELLF),

Commissariat scientifique : Alexandre Tarrête (Sorbonne Université/CELLF),

![]() Coordination : Isabelle Diry (BIS)

Coordination : Isabelle Diry (BIS)

![]() Réalisation : Gaëlle Fuchs, Laury Grard, Sylvie Struyve (BIS)

Réalisation : Gaëlle Fuchs, Laury Grard, Sylvie Struyve (BIS)

Écopoétique ou littérature environnementale

2 mai - 23 juin 2022

en salle Jacqueline de Romilly

Les années 2000 marquent l’émergence de l’écopoétique, véritable courant critique en essor dans l’espace littéraire française, au point qu’en 2018 un prix du roman d’écologie a vu le jour. L’écopoétique issu de l’écocritique et influencé par la notion d’"écologie profonde ", fait écho à la question environnementale dans ses multiples dimensions : sociale, politique, éthique, philosophique, esthétique, scientifique. Il est donc une approche théorique et littéraire volontairement large qui est connue également sous d’autres appellations, notamment "études vertes" ou "critique littéraire environnementale".

L’évolution accélérée au cours des dernières décennies des enjeux écologiques et sociaux liés aux risques climatiques et environnementaux a fait réagir les écrivains qui ont dû faire face à cette situation d’urgence par une forte croissance de la production non seulement dans le domaine de la fiction mais aussi dans le domaine de la recherche. À cet égard nous devons signaler les travaux de Pierre Schoentjes qui, dans ses essais : Ce qui a lieu. Essai d’écopoétique, et Littérature et écologie : le mur des abeilles, signale l’éveil et la présence d’une conscience environnementale dans la littérature hexagonale dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment dans les récits des écrivains comme Pierre Gascar, Romain Gary, Charles Exbrayat, Maria Borrèly, etc.

L’exposition « Écopoétique ou littérature environnementale », à la fois le reflet des collections de la BIS mais aussi un survol historique d’approches littéraires axées sur l’écopoétique, vous propose de découvrir à travers une sélection d’œuvres un certain nombre de romanciers français du XXe et XXIe siècles qui connus, moins connus ou parfois même oubliés, ont abordé la diversité de la production littéraire de ce courant au cours des dernières décennies.

Pour aller plus loin

Dans les collections de BIS

Ouvrages présentés dans l’exposition

L’écopoétique dans les collections de la BIS

Quelques ressources en ligne

La parabole de Cauterets : Que peut la littérature ?

Pierre Schoentjes - Entretien Sylvie Gouttebaron - Festival Survivre - 6 mars 2021

Pierre Schoentjes : L’esprit des lieux, une version française ? - 8 mars 2019

Carnets de recherche et revues en ligne

Animots - Carnet de zoopoétique

ASLE, Association for the Study of Literature and Environment

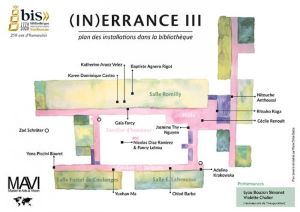

(IN)ERRANCE 3

7 décembre 2021 – 9 février 2022

![]() espaces de circulation

espaces de circulation

![]() grande salle de lecture Jacqueline-de-Romilly

grande salle de lecture Jacqueline-de-Romilly

Comme chaque année à la même époque, la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) accueille (In)errance, une exposition organisée dans le cadre du MAVI. (In)errance III réalisée par les étudiants de Master 2 Recherche de l’École des Arts de la Sorbonne - Master in Arts & Vision (MAVI), Promotion Christo & Jeanne-Claude - intègre cette année des interventions d’étudiants du Master 2 Recherche en art contemporain et Master Recherche en arts du spectacle de Paris 8 (dir. Martial Poirson). En partenariat avec Sorbonne Artgallery, cette exposition s’accompagnera d’un catalogue. Commissariat d’exposition Yann Toma.

Les jeunes artistes réunis dans (IN)ERRANCE III projettent ici un regard contextualisé et nous donnent une occasion de mettre en mouvement la notion d’errance tout en la considérant comme autant de balises et d’éclairs de pensées dont nous avons la charge. Ils déploient leurs créations sous le prisme systématique d’une double lecture, celle de l’espace d’exposition proprement dit, celle d’une errance de l’acte de création qui nous mènerait souterrainement ailleurs, au confins de l’incertain.

Les jeunes artistes chercheurs en arts plastiques de la promotion Christo & Jeanne-Claude du Master in Arts and Vision (MAVI) de l’Ecole des Arts de la Sorbonne (Master 2 International de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) présentent dix-sept propositions contextuelles inscrites résolument dans une réflexion sur le monde qui les environne et notamment cette année en questionnant les imaginaires de la résilience.

Le Master 2 Recherche en Création Internationale - Master in Arts and Vision (MAVI) de l’École des Arts de la Sorbonne - permet aux étudiants d’accéder directement à une dynamique de réflexion liant art et mondialité. Il questionne et met en perspective l’autonomisation de l’artiste, la charge de son travail au sein d’un corps social souvent constitué d’organismes indépendants et dissociés. Le paradigme de l’autonomie de l’artiste est ainsi convoqué à travers des représentations issues le plus souvent de démarches transversales internationales, mettant en lien l’art avec d’autres disciplines. Il s’agit de traiter la question de la circulation internationale des flux, de la poétique de la relation entre l’artiste et son environnement proche ou lointain, de l’émergence des nouvelles technologies dans le contexte de la société de l’information.

Emmanuel de Martonne : 1921-2021 Centenaire des grandes excursions en Roumanie

Emmanuel de Martonne : 1921-2021 Centenaire des grandes excursions en Roumanie

A partir du 13 décembre 2021

à la bibliothèque de géographie

Cette exposition bilingue, franco-roumaine, s’inscrit dans le contexte de la commémoration du centenaire des grandes excursions conduites par le géographe Emmanuel de Martonne à travers la Roumanie en 1921.

Elle fait écho à l’exposition numérique présentée en mars 2020 à la BIS et qui actait la mise en ligne sur Nubis, de nombreux documents d’archives relatifs à E. de Martonne, notamment ses carnets concernant le terrain roumain.

Elle s’inscrit également dans le contexte plus large de la numérisation et de la mise en ligne des archives de géographes (à ce jour, Paul Vidal de la Blache et Emmanuel de Martonne) au sein du projet intitulé « Ecole française de géographie » mené par la BIS, et plus particulièrement le SERVAL et la BIbliothèque de géographie, l’équipe EHGO de l’UMR Géographie-cités, UMR PRODIG, BNF, Mazarine.

Retrouvez l’ exposition numérique ici

Festival " Territoires en images "

Festival " Territoires en images "

De novembre 2021 à mars 2022

à la bibliothèque de géographie

L’association Arrimage, en partenariat avec la bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne a organisé du 18 au 20 novembre, la 24 ème édition du festival Territoires en Images, dans le hall de l’institut géographique.

Au programme : photographies, vidéo, et rencontres avec les artistes … l’occasion de transgresser nos perceptions établies, de faire circuler les idées en déplaçant les frontières de nos représentations.

La bibliothèque de géographie accueille les huit projets photographiques sur ses murs jusqu’en mars 2022.

![]() Projets photos : Juliette Pavy, Claire Morette, Cécile Massin, Yann Slama, Sidonie Hadoux, Margaux Chataux, Cannelle Grosse, Rémi Decoster

Projets photos : Juliette Pavy, Claire Morette, Cécile Massin, Yann Slama, Sidonie Hadoux, Margaux Chataux, Cannelle Grosse, Rémi Decoster

![]() Scénographie : Collectif Nymphe

Scénographie : Collectif Nymphe

Les Damnés de la Commune, dans l’atelier de Raphaël Meyssan

19 octobre 2021 - 20 novembre 2021

La Commune de Paris est une révolution méconnue, voire méprisée. Auteur et réalisateur d’une bande dessinée et d’un film d’animation, Raphaël Meyssan fait revivre cette tentative d’instauration d’une république démocratique et sociale et son achèvement dans la fureur et le sang. À travers les destins singuliers d’anonymes croisant des acteurs de premier plan, il sauve de l’oubli les « damnés de la Commune ». L’auteur réussit le défi d’emmener le lecteur et le spectateur dans une grande épopée collective en le plongeant dans des images du XIXe siècle. L’exposition écrite par Bertrand Tillier, historien des images et professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, dévoile le processus créatif de la bande dessinée et du film, dont la saisissante originalité consiste en l’utilisation exclusive de gravures de l’époque.

Commissaire de l’exposition : Bertrand Tillier, Professeur à l’Université Paris 1.

Conception graphique : Frédéric Poisson.

Coproduction : Mairie du 20e arrondissement de Paris et Editions Delcourt.Avec la participation de l’Office du tourisme et des congrès de Paris

Accès : BIS - couloir Saint-Jacques. Ouvert aux lectrices et lecteurs de la BIS.

Rousseau, romancier malgré lui : Julie ou la Nouvelle Héloïse

18 septembre -18 novembre 2021

En janvier 1761, lorsque paraît Julie ou la Nouvelle Héloïse, Rousseau a presque 50 ans et sa notoriété est restée très discrète avant la publication retentissante, en 1750, du Discours sur les sciences et les arts. Rousseau n’est donc pas un auteur précoce et sa venue tardive au roman est d’autant plus paradoxale qu’il s’est fait connaître comme un contempteur des arts et des lettres. Qu’il y ait là un paradoxe étonnant, Rousseau l’ignore moins que personne. Comme pour excuser cette étrange inconséquence, Rousseau se décrit dans Les Confessions en romancier malgré lui, en proie à une forme de possession qui l’aurait invinciblement porté à donner corps à ses « chimères ». Ce furor poeticus qui aurait saisi Rousseau à peine arrivé à l’Ermitage l’aurait invinciblement détourné des œuvres philosophiques qu’il méditait depuis longtemps et auxquelles il souhaitait alors se consacrer entièrement. Mais en réalité, dans ce roman d’amour brûlant qu’est La Nouvelle Héloïse, la pensée philosophique, apparemment congédiée par le néo-romancier en proie aux chimères, ne cesse de faire retour, au point d’habiter la fiction de part en part.

Conçu par Christophe Martin, auteur d’un récent essai sur le roman, le parcours proposé s’appuie sur les riches collections de la BIS qui, outre d’importantes éditions du roman, possèdent quelques fragments d’un document inestimable : le brouillon autographe de Rousseau. L’exposition est construite en trois parties. La première, organisée autour de quelques feuilles de ce brouillon, invite à entrer « dans l’atelier du roman ». La deuxième partie, « Le roman d’un philosophe », expose les principales œuvres philosophiques de Rousseau rédigées avant et après la publication de La Nouvelle Héloïse, depuis le Discours sur les sciences et les arts (1750) jusqu’au Contrat social (1762). La dernière partie, « Mémoire du roman et fortune de l’œuvre », propose de découvrir, en amont de l’œuvre, le dialogue que La Nouvelle Héloïse entretient avec divers romans du XVIIe et du XVIIIe siècles ; et en aval de la publication, la fortune d’un roman qui rencontra un succès prodigieux, suscita aussi d’intenses polémiques et exerça une influence profonde et durable à travers toute l’Europe pendant de longues décennies.

![]() Commissariat scientifique : Christophe Martin, professeur de littérature française du XVIIIe siècle, Faculté des Lettres de Sorbonne Université, CELLF, UMR 8599

Commissariat scientifique : Christophe Martin, professeur de littérature française du XVIIIe siècle, Faculté des Lettres de Sorbonne Université, CELLF, UMR 8599

![]() Coordination : Ladan Taheri, Isabelle Diry (BIS)

Coordination : Ladan Taheri, Isabelle Diry (BIS)

![]() Réalisation : Gaëlle Fuchs, Sylvie Struyve (BIS)

Réalisation : Gaëlle Fuchs, Sylvie Struyve (BIS)

Accès : BIS-Espace exposition (1er étage). Ouvert aux lectrices et lecteurs de la BIS.

Romancières françaises du XXe siècle

mars - avril 2021

La BIS met les romancières françaises du XXe siècle à l’honneur !

L’exposition, reflet des collections de la BIS, vous propose de partir à la découverte des figures de romancières françaises du XXe siècle, connues et méconnues, à travers une sélection d’œuvres qui aborde la diversité de la production littéraire de cette période à laquelle l’apport des femmes est incontestable. Néanmoins, leurs carrières, « socialement définie comme féminine », portaient la marque des contradictions de l’époque et se heurtaient continûment aux obstacles d’une société patriarcale qui ne cessait de créer des limites et des barrières à l’émergence de leurs productions artistiques et en l’occurrence littéraire.

Loin de donner à voir un panorama complet, l’exposition vous propose quelques portes d’entrée, qui ne demandent qu’à être poussées…

Bibliographie sélective :

Les 72 jours de la Commune

26 mars 2021 - 27 mai 2021

Il y a 150 ans, au printemps de 1871, les quartiers populaires parisiens se soulèvent pour s’engager dans une forme inédite de gouvernement démocratique : la Commune de Paris. L’expérience est brève et s’achève dans un bain de sang. Mais sa mémoire marque en longue durée la double histoire du mouvement ouvrier et de la République.

Créée par le Comité d’histoire de la Ville de Paris et l’Association des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871, cette exposition accueillie à la BIS entend restituer brièvement cet événement en donnant une large place aux documents et images de l’époque. Elle prendra place dans le couloir Saint-Jacques attenant aux deux salles d’histoire de la bibliothèque.

Exposition organisée : À l’initiative d’Anne Hidalgo, maire de Paris et de Laurence Patrice, adjointe à la Maire de Paris chargée de la Mémoire et du Monde combattant.

Comité scientifique : Roger Martelli, Association des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871.

Production : Direction des Affaires culturelles, sous-direction du Patrimoine et de l’Histoire, Comité d’histoire de la Ville de Paris.

Accès : BIS - couloir Saint-Jacques. Ouvert aux lectrices et lecteurs de la BIS.

Il y a 250 ans, un 3 décembre

3 décembre 2020 - 18 février 2021

Une nouvelle exposition pour commémorer les 250 ans de la bibliothèque.

L’ouverture au public de la bibliothèque de la Sorbonne, inaugurée le 3 décembre 1770 sous le nom de bibliothèque de l’Université de Paris, est le résultat d’un processus lent et laborieux.

Durant toute la période médiévale et la majeure partie de l’époque moderne, l’Université de Paris ne dispose pas de bâtiments pour abriter ses cours et son administration, a fortiori une bibliothèque. Ses membres ont à leur disposition les collections plus ou moins importantes constituées par divers collèges parisiens, fondations privées hébergeant les étudiants et les cours. L’institution universitaire parisienne formule tardivement le projet de se doter d’une bibliothèque en propre et il faut attendre le dernier tiers du XVIIIe siècle pour qu’elle parvienne à le concrétiser, grâce à la concomitance de plusieurs événements.

L’exposition retrace l’histoire de cette bibliothèque en devenir entre 1763 et 1770, à travers une sélection de documents témoignant entre autres de la difficile fusion opérée entre la collection de livres léguée par l’ancien recteur Jean-Gabriel Petit de Montempuis à l’Université, et celle abritée par le nouveau collège Louis-le-Grand, établissement reprenant le nom et les locaux du collège de la rue Saint-Jacques, après l’expulsion des Jésuites en 1762.

(IN)ERRANCE 2

28 janvier - 11 mars 2021

Pour la seconde année consécutive, (IN)ERRANCE en Sorbonne revient au cœur de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne. Inscrite dans le cadre du master international de création de l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, (IN)ERRANCE est une flânerie artistique issue d’un désir collectif, partagé et élevé qui traverse les espaces visibles et invisibles de la BIS par l’entremise des œuvres, des imaginaires et des personnes qui, bien que distanciés, fréquentent quotidiennement ce haut-lieu de la pensée mondiale. Inspiré par la pensée de Walter Benjamin, l’espace d’existence et de révélation des œuvres est tout sauf le lieu d’une restitution figée. Il est dialogue au cœur de l’altérité. Il est mouvement et fluidité à l’heure où les esprits éclairés du monde entier tentent de réunir leurs forces pour réfléchir les grands équilibres de la vie humaine, animale et terrestre qui semblent plus que jamais en déshérence.

L’exposition, accompagnée par la Sorbonne Artgallery, sillonne les espaces et génère des trans-géographies. Ici les œuvres en présence contribuent et échangent, transformant ainsi les interrogations du monde actuel en ressources pour les jeunes artistes en présence.

Ce rendez-vous inattendu en ce lieu avec l’art contemporain projette ici un regard contextualisé et nous donne une occasion de mettre en mouvement la notion d’errance tout en la considérant comme autant de balises et d’éclairs de pensées dont nous avons la charge. Ils déploient leurs créations sous le prisme systématique d’une double lecture, celle de l’espace d’exposition proprement dit, celle d’une errance de l’acte de création qui nous mènerait souterrainement ailleurs, au confins de l’incertain.

Les jeunes artistes chercheur.euse.s en arts plastiques de la promotion Bernard Stiegler du Master in Arts and Vision (MAVI) de l’Ecole des Arts de la Sorbonne (Master 2 International de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) présentent des œuvres artistiques contextuelles inscrites résolument dans une réflexion sur le monde qui les environne. Le nom de la promotion de cette année rend hommage au grand philosophe Bernard Stiegler qui nous a quitté pendant l’été 2020.

Artistes : Lilas BARBIER, Isabela BOTELHO, Omar CASTILLO SANTIAGO, Maja CEGIELSKA, Thibaud CHAROING, Esther CHRISTENSEN, Tiana KADER, Aurore LE LUDEC, Karla LEFEVRE, Thomas LENATTIER, Lihong LIAO, Iris MOURADIAN, Elena POSOKHOVA, Aude POUJOUDY, Zoé SCHROETER, Guillemette TILLAUD.

Le Master in Arts and Vision (MAVI) de l’Ecole des Arts de la Sorbonne permet aux étudiant.e.s d’accéder directement à une dynamique de réflexion liant art et mondialité. Il questionne et met en perspective l’autonomisation de l’artiste, la charge de son travail au sein d’un corps social souvent constitué d’organismes indépendants et dissociés. Le paradigme de l’autonomie de l’artiste est ainsi convoqué à travers des représentations issues le plus souvent de démarches transversales internationales, mettant en lien l’art avec d’autres disciplines. Il s’agit de traiter la question de la circulation internationale des flux, de la poétique de la relation entre l’artiste et son environnement proche ou lointain, de l’émergence des nouvelles technologies dans le contexte de la société de l’information.

"Sur terre et sur mer, nous nous battrons" - Isabela Botelho

" Sur terre et sur mer, nous nous battrons " - Isabela Botelho

Du 30 septembre 2020 au 23 juillet 2021

à la bibliothèque de géographie

Avocate et étudiante en Master d’Arts Plastiques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Isabela Botelho Maeda est allée à la rencontre des communautés de pêcheurs du parc National de Superagui au Brésil.

Expositions virtuelles : Autour de l’École Française de Géographie

Cette collection est née dans le contexte d’un programme de numérisation autour de l’école française de géographie et de ses représentants. Elle réunit des imprimés et des manuscrits de Paul Vidal de la Blache (1845-1918) et Emmanuel de Martonne (1873-1955), notamment leurs carnets qui sont valorisés au travers de deux expositions virtuelles : Sur les pas d’un géographe : les carnets de Paul Vidal de la Blache et La Roumanie d’Emmanuel de Martonne : carnets de terrain.

En ligne sur NuBis

La BIS en coulisse

5 novembre – 18 décembre 2020

Couloir Saint-Jacques

À l’occasion des 250 ans de son ouverture au public, la BIS souhaite faire découvrir les métiers et la vie de la bibliothèque à ses publics. Elle a ainsi mis en place des partenariats pédagogiques avec des écoles de design graphique pour réaliser des contenus audiovisuels ludiques qui éclairent les coulisses de la BIS.

Un film d’animation sur la mission des magasiniers et magasinières, qui satisfont quotidiennement les demandes de communication de documents de nos lecteur·e·s, a été produit par les étudiant·e·s en quatrième année de cinéma d’animation de Creapole.

Une exposition sur le processus créatif de l’animation proposée dans le couloir Saint-Jacques de la bibliothèque jusqu’au 18 décembre vous plongera dans l’univers fabuleux de la création animée comme le storyboard, la recherche du design des personnages et la modélisation des décors.

(IN)ERRANCE

5 décembre 2019 – 26 avril 2020

Exposition et installations dans tous les espaces de la bibliothèque

Œuvres des artistes chercheurs de la promotion Greta Thunberg du Master in Arts and Vision (MAVI) en arts plastiques, de l’Ecole des Arts de la Sorbonne (Master 2 International de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne) sous la direction artistique de Yann Toma, dans le cadre de l’Année des Bibliothèques et de BIS_2020, 250e anniversaire de la BIS

Les jeunes artistes réunis dans (IN)ERRANCE 1 présentent des photographies, dessins, vidéos et installations, quatorze propositions conçues spécialement pour les espaces de la BIS. Résolument inscrites dans une réflexion sur le monde, ces œuvres issues d’un désir collectif de traverser les espaces visibles, nous invitent à voir derrière la surface du corps, à entendre une musique sans son, à défaire et refaire la réalité, en participant à la création de poésie locale, en partageant des rêves et des lignes de temps. Entre flânerie artistique et prise de conscience politique, ce rendez-vous inattendu avec l’art contemporain annonce une série de rencontres pleine de surprises. En mettant en œuvre leurs réflexions politiques sur eux-mêmes, les jeunes artistes rencontrent la dimension d’un questionnement sur soi qui est le cœur même du programme BIS_2020. Mais il faut espérer aussi que cette jeune génération engagée saura bousculer la vieille institution.

Commissaire de l’exposition Yann Toma

Hervé Bacquet, « Sillonner le livre » et « Lézardes, fissures, biffures. Le dessin typophage »

9 janvier – 18 décembre 2020

![]() Salle Romilly

Salle Romilly

![]() Couloir Saint-Jacques

Couloir Saint-Jacques

Dans le cadre de BIS_2020, 250e anniversaire de la BIS, exposition conçue et réalisée par Hervé Bacquet, artiste et Maître de conférences à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à partir de livres sortis du « pilon » de la BIS en dialogue avec des cartes de géographie du 16e siècle appartenant au fonds ancien de la BIS et des graffitis visibles au château de Chateaudun. De cette rencontre, naît ce qu’Hervé Bacquet nomme « le dessin typophage » qui est à la fois une technique et une méditation sur la pratique cartographique entre écriture et dessin :

« … d’abord j’avale des milliers de lettres avec mon stylo, je les défigure pour rendre le texte illisible, puis à partir de cet humus je réalise un dessin itératif, je vois la ligne revenir sur elle-même, elle se déploie, elle forme des trames et peu à peu des contours apparaissent.

Sillonner le livre

Couloir Saint-Jacques

Au sujet de 12 dessins à l’encre sur des livres (pilon de la BIS)

D’après des graffitis visibles au château de Chateaudun.

Encre noire sur papier imprimé.

"J’ai choisi d’observer simultanément des pages de livre et des graffitis du château de Chateaudun comme des éléments en présence, en tant que traces qui se perdent dans les veines de la pierre et du temps. Des noms oubliés mais vivants, des gestes inconnus mais que l’esprit peut deviner.

Ressentir le livre sans chercher à le lire, voir un geste ou une architecture dans chaque caractère d’imprimerie, imaginer le regard d’un prisonnier qui trace une lettre avec élégance dans la pénombre sans autre projet que de trouver une voie.

Sillonner sans fin des pages et des pages, il n’y a aucun sens à faire cela mais c’est impératif et itératif.

Lézardes, fissures, biffures. Le dessin typophage

Salle Romilly

« Je m’appuie sur l’observation des cartes anciennes pour faire d’un magma graphique une superposition d’images fugaces, j’observe toutes les écritures qui s’immiscent entre les rivières, entre les montagnes, elles sont tantôt domestiquées, tantôt épanchées, leurs volutes rappellent les traces des patineurs sur les canaux gelés, elles voudraient tournoyer encore un peu mais le métier de cartographe reprend le dessus, finalement elles s’alignent.

« Je vois la courbe d’un A comme un fouet qui claque quelque part au-dessus de nos têtes, nous sommes dans le paysage de l’écriture, dans le plaisir non dissimulé à danser dans l’espace de la feuille légèrement gaufrée. Quand j’effeuille ces cartes reliées, le papier sonne comme les voiles d’un navire qui navigue auprès.

« Mes dessins ne représentent pas des territoires, ils sont une façon de passer au travers, de les revivre par le trait en tant qu’exploration. Je ne remonte pas le fil de l’histoire, je m’approprie ces cartes en tant que dessins au sens contemporain du terme, pour la complexité des espaces et des figures, entre topologie, représentations allégoriques et outil pour la navigation. La pointe des graveurs laisse apparaître de subtiles gestes calligraphiques dont je tente de retrouver la dimension motrice. Je ne conçois pas le dessin comme une notion formelle mais comme une manière de se lancer sur la page et de modifier l’échelle de mes perceptions. »

Naissance d’une bibliothèque 1 : Jean-Gabriel Petit de Montempuys, le fondateur

20 février – 31 octobre 2020

![]() Espace d’exposition

Espace d’exposition

Une « histoire illustrée » de la Bibliothèque de la Sorbonne, dont les illustrations sont des livres, des manuscrits, des estampes et des imprimés anciens. Cette exposition inaugurale d’une série consacrée à l’histoire de la Bibliothèque remonte aux origines, à Jean-Gabriel Petit de Montempuys (16..-1763), janséniste notoire et ancien Recteur de l’Université de Paris, qui effectua un legs fondateur lorsqu’il céda en 1762 à l’Université les 5 000 volumes de sa bibliothèque personnelle. L’exposition retrace la carrière de Montempuys, ses œuvres publiées et inédites et éclaire une personnalité originale comme en témoigne le scandale déclenché par son travestissement en 1726.

Lire les Métamorphoses d’Ovide

13 septembre 2019 - 31 octobre 2019

Les Métamorphoses d’Ovide forment un étonnant poème : une histoire mythologique universelle, de la création du monde jusqu’à la naissance du poète (en 43 av. J.-C.). Elles content au passage quelque deux cent cinquante histoires de métamorphoses légendaires, de dieux amoureux changés en animaux insolites, de nymphes ou de jeunes gens devenus arbres et fleurs, d’artistes punis pour leur impiété et leur talent, qui n’ont cessé d’inspirer les écrivains et les artistes de toute époque.

Ce sont de petits éclats de cette immense réception – tout récemment marquée par la traduction de Marie Cosnay (publiée aux Éditions de l’Ogre en 2017), écrivaine invitée l’année dernière à la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne – que l’exposition « Lire les Métamorphoses d’Ovide » cherche à faire entrevoir. Pour cela, la BIS présente une exposition d’ouvrages de sa Réserve et de son fonds général autour de cette œuvre majeure. Elle offre à voir des versions du texte, qui remontent pour les plus anciennes au XVe siècle, avec une iconographie parfois surprenante ou amusante, ainsi que des ouvrages inspirés par cette œuvre, qui a fait l’objet d’une ample réception jusqu’à l’époque contemporaine.

Trois vitrines composent l’exposition.

La grande vitrine, Texte et image , met en valeur, d’une part, un manuscrit du XVe siècle (MS 1595), et présente, d’autre part, différents livres illustrés des Métamorphoses. Elle n’obéit pas à un axe chronologique, mais met en évidence le rôle des images et de la vue dans la transmission ovidienne.

La première table, Ovide enseigné , suit davantage un axe chronologique et montre la stabilité d’une méthode de commentaire établie à la Renaissance et centrée sur le texte et ses sources, latines et grecques.

La seconde table, Réécritures, traductions, adaptations , pouvait, bien sûr, être infinie. Un choix a dû être effectué : y figurent des adaptations qui ont fait date, d’autres moins connues qui réécrivent Ovide en le moquant légèrement et réactualisent ainsi une veine tout ovidienne, ainsi que des ouvrages contemporains, dont certains interrogent la très actuelle question des violences faites aux femmes. S’y font entendre les diverses langues qui composent la mémoire du poète de Sulmone.

Commissariat scientifique :

- Séverine Clément-Tarantino,

- Florence Klein,

- Claire Paulian

Coordination : Sébastien Dalmon

L’Éclectique

4 juillet - 19 septembre 2019

Une exposition entièrement dédiée à des créations étudiantes ? C’est ce que propose ici L’Éclectique, une revue créée au sein de Sorbonne Université, qui se consacre à la mise en avant de travaux étudiants à travers une revue publiée semestriellement. Cette exposition vous propose ainsi de parcourir une sélection de créations publiées dans les pages de ses derniers numéros, qui se caractérisent par un goût certain pour l’expérimentation et l’éclectisme artistique.

Ainsi, d’une bande dessinée loufoque à des expérimentations photographiques diverses, en passant par des poèmes et des extraits de nouvelles de tous styles, cette exposition tente d’approcher et d’éclairer la formidable variété créative des étudiants... Les créations présentées sont à retrouver dans leur intégralité dans le deuxième et troisième numéro de L’Éclectique.

L’Éclectique est une revue qui permet à des étudiants de tous cursus de publier leurs créations littéraires et graphiques. Se voulant être un lieu d’expérimentation, ses pages s’ouvrent à toute forme artistique pouvant avoir le papier comme médium : nouvelles, poèmes, BD, gravures, photographies, illustrations, etc. Les créations sélectionnées par un comité de lecture sont publiées chaque semestre dans une revue imprimée en risographie — une technique d’impression au rendu reconnaissable qui fait le charme de la revue. Tous les genres littéraires et graphiques se mélangent avec éclectisme dans cet espace d’expression ouvert à tous les étudiants et leur créativité.

À l’image de la revue, il s’agit dans cette exposition d’allier quelques créations graphiques (7 panneaux) présentes dans le deuxième et dans le troisième numéro de la revue, avec certaines créations littéraires (9 panneaux), elles aussi tirées du deuxième et troisième numéro. Cette présentation compte 20 panneaux, dont 16 au format A3 et 5 au format A2 ; ces 4 derniers panneaux se présentent comme des présentations de l’exposition et de la revue ; le premier est une introduction générale à l’exposition, tandis que les 3 autres présentent la revue et l’association à travers les adjectifs qui constituent son slogan (revue étudiante / littéraire / graphique).

Sir Kenelm Digby (1603-1665) en France : Alchimiste, disciple de Descartes et bibliophile

7 novembre - 21 décembre 2019

Cette exposition s’intéresse à Sir Kenelm Digby, passeur d’idées et penseur syncrétique, dont la BIS possède une partie de la bibliothèque parisienne.

Au sein du réseau de la République des Lettres européenne et dans le sillage des révolutions intellectuelles qui marquent l’époque moderne, Sir Kenelm Digby, converti au catholicisme, occupe une place de choix qui lui permet d’offrir une synthèse originale des idées de son temps. À Londres comme à Paris où il est exilé pendant plus de vingt ans, mais aussi au fil de ses voyages, il échange sans relâche livres et idées et correspond avec les savants de son époque comme Mersenne, Descartes, Fermat et Hobbes.

Passionné d’alchimie, il écrit un traité remarqué sur la « poudre de sympathie ». Par ses intérêts variés pour les idées de Paracelse, l’atomisme et le cartésianisme, mais aussi par sa spiritualité tourmentée, Digby explore avec ferveur le monde matériel et spirituel et tente de rendre compte, du fonctionnement du monde et de l’homme, dans une époque tourmentée.

Commissariat scientifique : Line Cottegnies.

Coordination : Isabelle Diry, Ladan Taheri.

Victor Cousin et l’Italie

14 juin - 26 juillet 2019

L’exposition accompagne une journée d’études dont le but est d’entamer une réflexion sur la pratique de l’histoire de la philosophie au sein de l’institution académique française à l’époque de Victor Cousin. En particulier, la journée centrera l’attention sur les reconstructions historiographiques de la pensée de la Renaissance, selon trois perspectives de travail : (1) un questionnement des implications idéologiques de la discussion sur le statut de la Renaissance comme « époque philosophique », dans la quête d’autonomie disciplinaire de l’historiographie de la Renaissance face à la concurrence du médiévisme philosophique et du « modernisme cartésien » ; (2) un examen des usages et des appropriations symboliques de certains philosophes ou de certaines doctrines de la Renaissance dans les débats culturels et politiques du XIXe siècle ; (3) une analyse des différents positionnements face à la Renaissance chez les représentants de l’école cousinienne, en tenant compte aussi de leur réception critique.

L’apparition de l’enseignement de l’histoire de la philosophie de la Renaissance dans un cadre institutionnel est un épisode à première vue périphérique dans le contexte universitaire français du XIXe siècle. Elle se produit loin du centre parisien du savoir, à Strasbourg (1841-1842), à l’initiative d’un émigré italien, Giuseppe Ferrari, qui exprimait là une position tout à fait marginale dans le scénario intellectuel alors dominé par le cousinisme. En effet, les cours de Victor Cousin à la Sorbonne ne reconnaissaient à la Renaissance ni consistance philosophique, ni spécificité de contenu, et présentaient la pensée des XVe et XVIe siècles comme une phase de transition confuse entre la scolastique et Descartes. Toutefois, les leçons de Ferrari sur la philosophie de la Renaissance – qui furent d’ailleurs suspendues sous le chef d’accusation d’athéisme – s’inscrivaient dans un mouvement de redécouverte savante pour lequel l’enseignement de Jules Michelet au Collège de France pouvait représenter un ancrage académique. La Renaissance pourrait alors devenir un objet historiographique dissident, à l’égard du pouvoir intellectuel et politique du libéralisme de l’école cousinienne, ainsi que des courants catholiques. On se demandera dans quelle mesure cette genèse a contribué à définir le cadre conceptuel et polémique des reconstructions ou des « refoulements » historiographiques de la culture philosophique de la Renaissance sur la longue durée.

Les pièces présentées sont issues du fonds Victor-Cousin conservé à la BIS, constitué par sa bibliothèque et ses papiers légués à l’Université de Paris en 1863. L’exposition vise à recomposer la constellation de sources philosophiques et historiographiques sur laquelle repose le discours érudit sur la Renaissance à l’époque de Victor Cousin, et en même temps à reproduire les réseaux intellectuels et institutionnels, dans lesquels ce discours était développé. Elle donne à voir quatre types de documents : lettres de la correspondance privée de Cousin et ses papiers de travail (notes, extraits préparatoires), livres rares et anciens d’auteurs de la Renaissance italienne ainsi que des éditions contemporaines de Cousin, enfin études d’historiographie de la Renaissance publiées en France au XIXe siècle (dont les biographies de ces auteurs).

Mario Meliadò

Universität Siegen

Philosophische Fakultät

Des écrivains à la Bibliothèque de la Sorbonne

11 avril – 6 juin 2019

Une invitation à lire et relire Des écrivains à la bibliothèque de la Sorbonne, le livre issu de la participation de Pierre Bergounioux, Marianne Alphant, Arlette Farge et Eugène Durif au cycle Le livre en question. L’exposition permet de montrer (s’il existe) le « livre en question », ce livre de la BIS sur lequel chacun des auteurs a choisi d’écrire son texte. Dans les vitrines, livres rares, photos, manuscrits ou numérisations semblent répondre aux phrases de ces quatre auteurs, et relancer la question, vaste question, de savoir ce que c’est qu’une bibliothèque.

Commissariat : Ismaël Jude-Fercak & Clémence Rolland

Avec l’aide de l’atelier de restauration de la BIS

Exposition en partenariat avec la Maison des écrivains et de la littérature (Mel), les Editions de la Sorbonne et le festival Quartier du livre.

1792-1794 Peurs et enthousiasmes, de l’usage politique des émotions

février - mars 2019

![]() Des visites sont organisées les jeudis matins sur inscription.

Des visites sont organisées les jeudis matins sur inscription.

![]() Retrouvez également l’exposition dans un parcours virtuel.

Retrouvez également l’exposition dans un parcours virtuel.

En lien avec ces deux expositions, trois conférences sont organisées :

![]() Jean-Clément Martin – 14 février 2019 de 18h à 20h : Comment parler de la "Terreur" ?

Jean-Clément Martin – 14 février 2019 de 18h à 20h : Comment parler de la "Terreur" ?

![]() Annie Duprat – 19 mars 2019 de 18h à 20h : Mieux vaut une injustice qu’un désordre ? Du massacre du boulanger François en 1789 aux massacres de septembre 1792

Annie Duprat – 19 mars 2019 de 18h à 20h : Mieux vaut une injustice qu’un désordre ? Du massacre du boulanger François en 1789 aux massacres de septembre 1792

![]() Noémie Giard – 28 mars 2019 de 18h à 20h : La Révolution en œuvres : quelle médiation pour les collections révolutionnaires du musée Carnavalet – Histoire de Paris ?

Noémie Giard – 28 mars 2019 de 18h à 20h : La Révolution en œuvres : quelle médiation pour les collections révolutionnaires du musée Carnavalet – Histoire de Paris ?

![]()

La Terreur. Dans le monde entier, ce simple mot convoque encore un imaginaire chargé de fantasmes, encombrés de la guillotine, de la figure de Robespierre et de sans-culottes avides de sang. Or parfois, les mots empêchent de penser l’histoire. Qu’y-a-t-il donc derrière la « Terreur » ? Pourquoi cette émotion, ressurgissant aujourd’hui dans le discours du « terrorisme », s’est-elle imposée pour qualifier une période de l’histoire de France ? Entre 1793 et 1794, les émotions collectives devinrent de puissantes armes politiques. Si les peurs justifiaient la répression, les joies pouvaient, au contraire, nourrir les luttes et les rêves. Au fil de deux parcours parallèles, est proposée une réflexion sur le rôle des émotions dans cette période de guerre civile.

Gouverner avec la Peur, 1793-1794 : La Terreur

Intitulés « Gouverner avec la peur », une première série de panneaux, exposés dans le couloir Saint-Jacques, ont été réalisés en 2017 par des étudiants de Licence 3 d’histoire. Élaborés à partir d’images venant de la collection du musée Carnavalet-Histoire de Paris, ils montrent que la Révolution rappelle non seulement d’anciennes peurs, mais en fait apparaître d’autres, justifiant en particulier la dérive autoritaire de la Première République en 1793. Ces panneaux expliquent aussi comment le mythe de la « Terreur » est inventé au printemps 1794 pour sortir de la crise et instaurer un régime plus conservateur, témoignant ainsi de la capacité du mot à brouiller l’histoire, se mettant ainsi au service du « retour à l’ordre ».

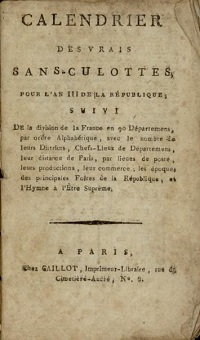

1792-1794, Peurs et enthousiasmes : De l’usage politique des émotions

Intitulé « Peurs et enthousiasmes », un second parcours, présenté dans les vitrines de l’espace d’exposition, questionne ce lien entre émotions et gouvernement révolutionnaire en mettant en valeur les riches collections de la BIS ainsi que celles de la bibliothèque de l’ancien Institut d’histoire de la Révolution française. À travers une affiche, plusieurs estampes, mais aussi des extraits des délibérations des sections de Paris et d’un journal d’émigré, ou, enfin, un calendrier républicain, l’exposition propose une plongée dans les émotions collectives entre 1792 et 1794. Leurs usages politiques sont multiples. Les autorités utilisent les peurs pour galvaniser les révolutionnaires ou semer l’effroi parmi leurs ennemis. Les sans-culottes y voient quant à eux une manière d’entretenir le courage et l’énergie dont ils ont besoin pour défendre la République. Depuis l’étranger, les émigrés contre-révolutionnaires sont, quant à eux, imprégnés de la terreur de la Révolution. Ces peurs sont donc devenues si cruciales qu’à l’été 1794, lorsque les Républicains conservateurs éliminent Robespierre et ses proches, ils se justifient en saturant la parole politique du mot « Terreur », appelant à un nouvel ordre politique, social, mais aussi émotif : ce sera le Directoire.

Commissariat : Jeanne-Laure Le Quang, Guillaume Mazeau, Cécile Obligi

Accès : Sur inscription à l’adresse communication@bis-sorbonne.fr pour les visiteurs extérieurs.

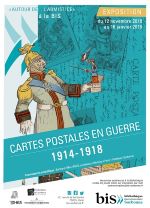

Cartes postales en guerre (1914-1918)

12 novembre 2018 - 16 janvier 2019

Cartes postales en guerre (1914-1918)

Cent ans après la signature de l’armistice de 1918 et alors que les commémorations du centenaire touchent à leur fin, la BIS expose un fonds exceptionnel de cartes postales de la Première Guerre mondiale. Issu de la collection Parent de Curzon, ce fonds fait l’objet d’un projet de recherche et de valorisation porté par l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le Centre d’histoire du XIXe siècle, l’IDHES et la BIS. La Bibliothèque se propose ainsi de présenter à ses lecteurs un échantillon des quelques 1200 cartes qu’elle a acquises en 2017.

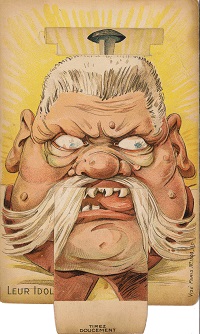

Omniprésentes pendant la Grande guerre, les cartes postales constituent un véritable enjeu de société et s’imposent comme un médium de premier plan. L’envoi de dizaines de milliers de cartes postales par des millions de soldats et de civils occasionne de nouvelles pratiques. Du simple moyen de communication au front comme à l’arrière, elles deviennent même un objet de collection qui va jusqu’à rivaliser avec le timbre, en particulier chez les jeunes filles. Cet apogée de la carte postale va de pair avec le succès de la satire, considérée comme un outil de propagande efficace et transversal dont l’usage en temps de guerre explose. Les cartes ne sont d’ailleurs touchées que tardivement par la censure, à partir de 1915.

Les thèmes des illustrations patriotiques et satiriques sont souvent issus d’un imaginaire de guerre qui réemploie sans cesse les mêmes motifs pour susciter le rire ou l’adhésion : l’ennemi est grossièrement caricaturé en monstre, en animal, en pleutre ; les poilus et les alliés sont héroïsés et les combats idéalisés. Des artistes célèbres comme Abel Faivre, Francisque Poulbot, Tel, Hansi, Scott ou encore Lucien Laforge sont sollicités par les éditeurs. Des amateurs s’adonnent également à la confection de cartes postales et entretiennent par leur biais des correspondances soutenues.

Malgré le format standardisé de la carte postale (environ 9x14cm), les procédés de création sont très divers : chromolithographies, gravures fines, montages photographiques, cartes à systèmes physiques ou optiques, coloriages au pochoir, trucages chimiques, gravures sur bois, sur cuir ou sur métal, cartes brodées en soie ou en dentelle, aquarelles… Ces procédés demeurent toutefois mal documentés, et l’on connaît mieux les illustrations.

En questionnant la place des cartes postales dans la « culture de guerre », cette exposition s’intéresse aux représentations du conflit dans les illustrations et les caricatures, mais aussi aux pratiques épistolaires et cartophiles, qui occupent une place primordiale pendant le premier conflit mondial.

Commissariat scientifique : Bertrand Tillier, IDHES, professeur d’histoire à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Partenaires institutionnels : Laboratoire IDHES et CRH XIX

Examens, grades et diplômes. La validation des compétences par les universités du XIIe siècle à nos jours

6 - 8 septembre 2018

Cette exposition a été présentée à l’occasion du colloque international organisé les 6-8 sept. 2018 en Sorbonne.

Elle illustre l’histoire de la certification universitaire du Moyen Âge à nos jours. Elle se fonde sur une sélection de documents, extraits des collections patrimoniales de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, qui conserve une partie des archives de l’ancienne université de Paris et a reçu en legs, depuis le XIXe siècle, les papiers de nombreux professeurs.

Les pièces exposées montrent principalement trois aspects de la validation des compétences par les universités : l’épreuve de l’examen, le travail du jury et la certification elle-même, à travers la thèse et le diplôme.

Pour Émile Durkheim, la délivrance des grades distinguait fondamentalement l’université médiévale des institutions d’enseignement occidentales qui l’avaient précédée. Dès le Moyen Âge, la validation des compétences par les universités prenait en effet la forme d’examens réglementés, débouchant sur des diplômes dont la valeur était reconnue par les pouvoirs publics. Ce contrôle juridiquement certifié des compétences, transcendant le rapport personnel de maître à élève, fait donc de l’université l’un des premiers systèmes d’enseignement institutionnalisés, selon l’expression de Pierre Bourdieu.

La sociologie et l’histoire de l’éducation se sont intéressées de longue date au fonctionnement de cette certification universitaire. Les examens, grades et diplômes ont ainsi été étudiés comme des institutions sociales, instruments de sélection, de classement et d’acculturation, qui contribuaient, suivant les auteurs, à la mobilité sociale ou, au contraire, à la reproduction des élites. Mais, si le grade est devenu un objet d’histoire, de la maîtrise ès arts médiévale au baccalauréat contemporain, rares sont les recherches qui ont envisagé la validation des compétences par les universités dans une perspective transpériodique et systémique.

Commissariat scientifique

Thierry Kouamé (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Réalisation technique

Département des Manuscrits et des livres anciens de la Bibliothèque de la Sorbonne

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du colloque international organisé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, du 6 au 8 septembre 2018, par le Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris (UMR 8589) et l’Institut d’histoire moderne et contemporaine (UMR 8066), avec le soutien du LabEx Hastec, du laboratoire Triangle (UMR 5206), du LARHRA (UMR 5190) et du Centre de recherche sur la formation (EA 1410).

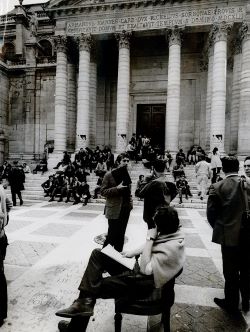

Il y a cinquante ans, un printemps pas comme les autres en Sorbonne...

3 mai - 27 juin 2018

Deux expositions ont été présentées du 3 mai au 27 juin 2018 à la BIS dans le cadre du programme culturel de la bibliothèque "Mai 68 : un printemps pas comme les autres" :

![]() Il y a cinquante ans, un printemps pas comme les autres en Sorbonne....

Exposition dans le hall du 1er étage

Il y a cinquante ans, un printemps pas comme les autres en Sorbonne....

Exposition dans le hall du 1er étage

![]() Les affiches de mai 68 dans les collections de la BIS.

Exposition dans le couloir Saint-Jacques

Les affiches de mai 68 dans les collections de la BIS.

Exposition dans le couloir Saint-Jacques

Mai 1968. Étudiants dans la cour de la Sorbonne

À l’heure où l’héritage de Mai 68 est plus que jamais questionné, la BIS présentera une sélection de documents issus du fonds Mai 68 qu’elle a patiemment enrichie au cours des dernières années : témoignages de la vivacité créatrice qui, au diapason des événements, s’empara des étudiants de l’Ecole des Beaux-Arts ou d’artistes en sympathie avec le mouvement, plusieurs dizaines de reproductions d’affiches - dont les originaux sont conservés dans les collections patrimoniales de la bibliothèque - couvriront les murs du couloir longeant les salles d’histoire ; des tirages photographiques d’époque, exposés dans les vitrines du premier étage, illustreront quant à eux le déroulé des événements dans la Sorbonne et ses abords immédiats.

Les affiches de mai 68 dans les collections de la BIS

mai - décembre 2018

Dans le prolongement du programme culturel de la bibliothèque "Mai 68 : un printemps pas comme les autres", une exposition d’affiches continue à la bibliothèque dans le couloir Saint-Jacques.

Plusieurs dizaines de reproductions d’affiches - dont les originaux sont conservés dans les collections patrimoniales de la bibliothèque - couvrent les murs du couloir longeant les salles d’histoire.

Photos ©Sylvain Boyer/BIS

À la conquête de la Sorbonne : Marie Curie et autres pionnières…

8 mars - 25 avril 2018

Le parcours exceptionnel de Marie Curie, récemment célébrée à l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance, s’inscrit dans le temps long d’un lent mouvement de féminisation de l’université française. Jusqu’au début des années 1860, celle-ci demeure en effet un espace quasi exclusivement masculin. La Sorbonne n’est pas à l’avant-garde : Julie-Victoire Daubié, première Française à obtenir son baccalauréat, est reçue bachelière à la Faculté des lettres de Lyon en 1861, après que la Sorbonne lui a refusé l’autorisation de se présenter à l’examen. En 1866, elle s’insurge ainsi : “Déjà nos facultés de province accueillent les femmes à l’audition de leurs cours qu’elles suivent avec assiduité… Devant cette situation, elles ne doivent pas laisser périmer plus longtemps leur droit d’entrée à la Sorbonne, car il serait d’une anomalie inexplicable que la première faculté de France repoussât seule les femmes”.

Concentrant la plus importante population étudiante à l’échelle nationale, l’université de Paris prend enfin part au mouvement, et voit entre la fin du 19e siècle et la veille de la Seconde guerre mondiale, la part des étudiantes passer de 3 à 28% du total de ses effectifs étudiants.

L’exposition inaugurée à la BIS, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, se propose de retracer les principales étapes de cette évolution tout en évoquant le parcours de quelques figures pionnières.

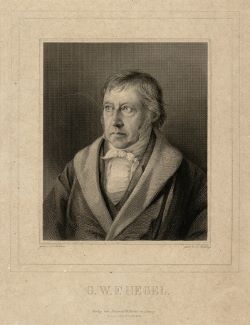

Courses philosophiques en Allemagne

7 décembre 2017 – fin février 2018

Jean-François Kervégan, professeur de philosophie à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Luc Courtaux, responsable des collections en philosophie de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (DDC), ont assuré le commissariat scientifique de cette exposition, conçue en articulation avec le colloque « Logiques de Hegel : bicentenaire de l’Encyclopédie des sciences philosophiques et de la Science de la Logique », programmé les 8 et 9 décembre 2017, en Sorbonne. Elle s’est attachée, à travers une sélection de 27 documents, à illustrer la réception naissante de Hegel en France. Une visite de l’exposition par les participants au colloque a été organisée le 8 décembre 2017.

Le Discours de la méthode a 380 ans…

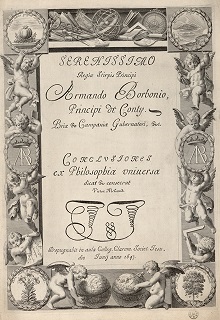

6 juin – 8 août 2017

Cette exposition, réalisée en collaboration avec Denis Kambouchner, professeur d’histoire de la philosophie moderne à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et spécialiste de Descartes, a été inaugurée à l’occasion de la journée d’hommage à Jean-Marc Beyssade organisée par le Centre d’études cartésiennes (Université Paris-Sorbonne Paris-IV), le Séminaire Descartes (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), et l’École normale supérieure. L’exposition a reposé sur une sélection de 20 documents, élaborée autour de l’édition originale de 1637, dont la bibliothèque conserve plusieurs exemplaires aux particularités remarquables.

Achevé d’imprimer le 8 juin 1637, le Discours de la méthode, suivi des trois Essais de cette méthode (La Dioptrique, Les Météores et La Géométrie) constitue la première publication de Descartes, et le premier de ses quatre grands livres. Suivront les Meditationes de Prima Philosophia (1641-1642, trad. fr. 1647), les Principia Philosophiæ (1644, trad. fr. 1647) et enfin Les Passions de l’âme (1649).